![]() Télécharger l’article en version PDF

Télécharger l’article en version PDF

Résumé

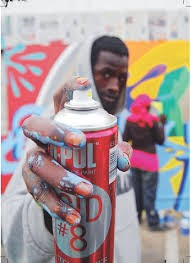

Le graffiti est un langage urbain et juvénile. Rebelle, il est au cœur du hip hop. Seulement, à la place du son, scandé ou rappé, il fait, à l'aide d'une bombe, exploser l'amertume et l'angoisse qui accompagnent la vie quotidienne en ville. L’image devient l'avenue qui mène vers ce que la ville doit être.

Mots clés : liberté, angoisse, Hermétisme, Musique, Imagination, Passion

Abstract

Graffiti is an urban and youthful language. Rebellious, it is in the heart hip hop. But, instead of the sound - whether chanted or rapped - it makes explode, with the help of a bomb, the bitterness and anguish that go with life in the city. The picture becomes the avenue that leads towards what the city must be.

Key words: freedom, anguish, reconditeness, music, imagination, passion.

I- Cadre théorique et méthodologique

1.1 – Contexte et justification

Dans Ville cruelle, Eza Boto sentait déjà le besoin de faire la différence entre le Tanga Nord et le Tanga sud. S’il use de notions cardinales pour une délimitation géographique d’un espace qu’occupent, en réalité, les mêmes gens, c’est bien parce que, contrairement à la campagne, lieu de liberté et d’un certain bien être, la ville a une conscience et des pratiques qui rappellent sa férocité. C’est peut-être exagéré de parler de férocité à l’entame de ce propos. Seulement, puisqu’il est question de « paroles de ville », il faut admettre que quand elle parle, c’est pour émettre une parole qui a tout l’air d’un avertissement. Avertir l’autre qui séjourne dans l’espace urbain qu’il est dans un lieu en mutation ; qui a de l’ambition et qui s’agrippe sur un certain passé pour construire son avenir. C’est pourquoi, elle ne se tait jamais. Devant parler sans jamais se taire, elle diversifie ses moyens d’expression.

Comme moyens d’expression privilégiés, nous avons le son et l’image. De nos jours, on n’aurait pas eu tort de parler de monopole. Car, la ville, fief d’une certaine population juvénile qui en revendique d’ailleurs la paternité, couve des frustrations d’autant qu’elle ne dispose guère d’assez de recettes pour offrir à ses jeunes les ressources nécessaires pour donner corps à des aspirations parfois démesurées. C’est la raison pour laquelle, la parole de la ville est, pour l’essentiel, une parole juvénile. Victimes du pouvoir de l’image et du son, les jeunes s’éloignent de la tyrannie du livre au profit d’une autre forme de tyrannie : les tags et graffs.

Le graffiti[1], cependant, était bien présent chez les Grecs et chez les Romains. Il aura donc résisté au temps pour être d’usage encore de nos jours. Qu’est ce qui peut alors justifier une telle permanence ; une telle force au point que la ville l’adopte pour en faire un support majeur de communication ? En attendant de répondre à cette interrogation, rappelons la réflexion que William P. Mac Lean esquisse sur ce que peut être sa signification :

La signification profonde des graffitis réside, non pas dans les moyens par lesquels ils sont effectués, qui ne diffèrent pas de ceux qu'utilisent le dessin et l'écriture en général, mais dans la nature — autant psychologique que matérielle — des supports sur lesquels ils sont réalisés... De nos jours, ils désignent des inscriptions et des dessins non officiels tracés à main levée, et supposent des supports (mur de bâtiment, murailles, colonnes, etc.) d'un caractère particulier.[2]

Cela veut dire que la dimension psychologique est de taille dans l’exercice du graffiti qui ne manque pourtant pas de mystère. Autrement dit, cet art donne l’impression de voiler son message comme pour refuser l’usage d’un langage commun et ordinaire ; donc banal. Avec dextérité et engagement, on situe le langage au carrefour des mythes et mythologies pour inventer de nouvelles valeurs à partir desquelles la jeunesse vivrait sa passion pour ensuite soulever des montagnes. Cela serait la manifestation d’un triomphe qui ne ferait aucun mal. Lieu de rencontres plurielles, la ville est un espace, naturellement, conflictuel. Mais, d’un certain point de vue, le graffiti aura dit et le rappelant sans cesse, que vivre avec l’autre en harmonie est un idéal ; qu’un tel idéal ne peut avoir des chances d’être atteint que dans l’émergence d’une émotion qui revisite les gloires du passé pour offrir à demain d’autres gloires.

1.2 – Problématique

C’est pourquoi, au cœur de notre problématique, nous nous pencherons sur le signifiant d’un signe qui intègre une certaine violence d’autant que tout se fait avec, à la place d’une plume ou d’un pinceau, une bombe.

Cette bombe qui explose, ne fait-elle pas exploser avec elle la mer gelée qui cristallise les angoisses de l’humain ? Ne s’agit-il pas, pour ce dernier, de trouver un refuge qui offre les moyens qui rendraient possible la transformation des rêves en réalité ? Ces rêves sont-ils rêvés par quelques ou par tous les occupants de la ville ? Cette quête de territorialité ne rapproche-t-elle pas la ville de la jungle étant entendu, par exemple, qu’un lion qui s’installe avec sa reine et sa famille, commence toujours par marquer son territoire en urinant sur les quatre points cardinaux du périmètre à occuper ?

Voilà des indices qui nous feront réfléchir. Pour mener la réflexion, nous interrogerons les seules images – nous avons écouté les graffitistes ; mais nous nous refuserons de nous fier à de tels propos qui commentent beaucoup qu’ils ne lisent et déchiffrent – captées çà et là, dans le plateau et dans la banlieue dakaroise, comme pour rappeler à l’humain ce que doit être l’humanité.

Pour y voir clair, nous commencerons par examiner la forme dans cette pratique. Nous nous rendrons compte qu’elle est remplie de poésie. Parce que remplie de poésie, elle sera riche en métaphores et en images mémorielles symboliques encore que l’objectif, en partie, est de protéger une mémoire séculaire d’une part ; d’en construire une autre pour fixer dans l’éternité l’instant qui ne peut être considéré comme simple fait de mode d’autre part. Nous n’oublierons pas de mesurer, dans cette perspective, le coefficient qu’on peut bien accorder à son allure hermétique. Ensuite, nous en viendrons au fond. A ce propos, il s’agira d’adjoindre à une orientation esthétique, une autre, éthique. Alors se découvre une ville qui se projette en puisant ses références dans les grandes figures d’hier et d’aujourd’hui. Qu’elles soient d’ici ou d’ailleurs, elles sont omniprésentes dans l’univers des graffitistes qui en font des modèles ou des sources d’inspiration. On peut bien se demander ce qui justifie la belle part qu’occupent Mandela et Bourba Djioloff dans un tel champ…

Enfin, nous mettrons en relief le surréalisme d’une pratique qui n’est pas seulement intention ou ambition, mais action. Puisqu’il s’agit de faire flamboyer l’avenir, tout se fera dans l’anticonformisme, dans la violence, dans la rébellion. L’intérêt est donc à chercher ; non plus dans l’exercice d’une expression artistique spécifique, mais dans l’émission d’une parole qui monte de la ville – le graffiti s’en fait l’écho sonore – pour informer sur la révolution entreprise ; sur la révolution à entreprendre donnant ainsi raison à Arthur Rimbaud qui avait l’intime conviction qu’il « faut changer la vie, car la vraie vie est absente ».

1.3 – univers de recherche et outils d’analyse

La technique d’échantillonnage qui nous a permis de concevoir notre corpus est celle du hasard simple. Après avoir été tenté par la méthode probabiliste, nous avons retenu celle – là en diversifiant les styles (Fresque, Street art, Tags, Personnages, Paysage, Hardcore, Bubble…) et en tenant compte des thématiques représentées. Pour l’analyse, nous nous fondons sur l’approche positiviste autant que sur celle des sémiologues pour aboutir à une signification.

– l’approche positiviste :

Le positivisme en art procède à une description minutieuse de l’œuvre en remontant le cours de l’histoire. Pour lire et comprendre une œuvre d’art, il faut la replacer dans le contexte de sa production. En effet, étant constituée de fond et de forme, elle a besoin de repères qui serviront de références qui informent sur les cibles de la représentation et qui orientent son interprétation. Car, « forme symbolique »[3], pour paraphraser Panofsky, elle s’inspire du monde et de toutes les réalités qui le composent pour en témoigner ou pour rivaliser avec, si elle n’en console pas.

Autant les « plus désespérés sont les chants les plus beaux »[4], autant les tableaux les plus gais et les plus tristes diffusent l’odyssée de la vie. Pour percevoir les gloires et les déboires contenus dans un tel patrimoine, il faut forcément interroger le temps. Cette investigation est incontournable dans la mesure où, non seulement elle revient sur un contexte, mais elle éclaire sur l’actualité de l’époque. Il s’agit d’engager une enquête qui sélectionne des éléments de lisibilité et d’appréciation et qui offre des normes susceptibles de mener à la signification. En fait, il s’agit de militer pour une véritable objectivité dans l’acte qui se penche sur l’œuvre d’art. Et, pour toute interprétation qui vise une signification, il est obligatoire de prendre l’art pour une unité composée d’éléments divers.

Quiconque est mis en présence d’une œuvre d’art, soit qu’il la recrée esthétiquement ou mène à son propos une enquête rationnelle, est affecté par ses trois composantes : forme concrète, idée (dans le cas des arts plastiques, le sujet) et contenu. La théorie pseudo – impressionniste, qui veut que « la forme et le coloris nous parlent de formes et de coloris, un point c’est tout » est tout simplement fausse. C’est l’unité entre ces trois composantes qui s’actualisent dans l’expérience esthétique et toutes trois concourent à ce qu’on appelle le plaisir esthétique.[5]

Le plaisir esthétique a donc pour antécédent une synchronisation de composantes aussi fondamentales les unes que les autres. Panofsky est catégorique. Ces propos prennent l’air d’une contestation radicale qui remet en cause toute attitude qui ignore la forme physique ou l’inspiration ou les sens dans toute interprétation d’une œuvre d’art.

L’association de ces trois atouts est inéluctable. Ce qu’on peut admettre sans trop de réserve. La raison est toute simple. Les œuvres d’art obéissent à des critères de composition, comme autant de principes, qu’on peut véritablement énoncer. Ce point de vue inclut dans l’art une dimension intelligible. Et, dès lors qu’il est question d’intelligibilité, les règles du jeu sautent à l’œil nu.

- La sémiologie :

Loin des considérations relatives à son contexte de production, l’œuvre d’art est désormais considérée comme un langage régi par un code et des conventions. Pour l’exploiter, l’analyser, l’interpréter et le comprendre, la sémiologie s’interroge sur le « comment » qui la fonde et qui valide toute notion de sens qu’elle peut avoir.

Une telle interrogation met en branle une foule de méthodes qui illustrent bien le caractère polysémique de l’art. L’interprétation devient un acte de recréation. Recréation signifie, dans ce cas, non pas simple reprise sous le même modèle, non plus répétition, mais retourner sur les pas du créateur. Prenons l’exemple, pour être plus clair, du mot texte.

Il vient du latin texere qui renvoie au « tissu ». Interpréter un texte, du point de vue sémiologique, c’est-à-dire mettre en relief toutes les manipulations que le tailleur, notre auteur, a effectuées pour aboutir à son produit final composé, en fait, de pièces détachées (manches, coudes, dos…). La tâche consiste à identifier le processus de création, toutes les voies empruntées pour arriver au résultat que matérialise l’œuvre. C’est dire que, autant l’intelligence et le talent permettent de produire, autant elles rendent également possible toute attitude qui se penche sur une œuvre en vue de lui donner un sens. On se rappelle Montaigne qui préfère « une tête bien faite » à une autre « bien pleine » autant que Voltaire qui demande à son lecteur de lui « expliquer ce qu’il a voulu faire ».

C’est cet acte de recréation, recréation devrait – on dire, qui fonde le caractère polysémique qu’on évoquait tout à l’heure. La preuve est manifeste dans la richesse des approches bien différentes que Saussure, Pierce, Umberto Eco, Pierre Guiraud, Roland Barthes… proposent du signe, puisque le sens et la signification d’une œuvre d’art résultent des relations entre signe et signifié. Le destinataire peut, dès lors, mettre un contenu dans une œuvre d’art sans tenir compte du contexte de sa production. L’essentiel est de travailler et procéder logiquement pour convaincre. Pour Umberto Eco, le signe ne sera considéré comme tel que quand il mène à la signification et à l’interprétation en associant le contexte de production de l’œuvre, la culture du récepteur et ses préoccupations[6]. Ce qui veut dire qu’il appartient au récepteur de mettre le trait d’union entre le signe et sa signification.

L’œuvre d’art ne signifie plus ce qu’elle est pour son auteur. Elle traduit ce que la culture et la civilisation de son récepteur en font. Le blanc, par exemple, est manifestation de paix, de quiétude, de pureté dans les civilisations occidentales et certaines autres, africaines et orientales. Il signifie tout le contraire chez les Asiatiques. Il symbolise l’horreur et la mort, le recueillement et l’angoisse[7].

II – le graffiti : esthétique et quête identitaire

2.1 – une partition de musique

Si le langage du graffitiste est garni de poésie, c’est bien parce que ce langage sert de moyen d’expression à la ville en général et aux jeunes qui y vivent en particulier. Rappelons-le, le graffiti est à situer au cœur du hip hop dont il est un élément à part entière. Il est donc musique. Ce qui fait penser à l’intitulé d’une émission de la radio mondiale « la photo sonore »[8]. Tout est image. Seulement, l’image est si « bruissante » qu’elle attire.

A priori, elle n’attire que par la forme. C’est pourquoi d’ailleurs le professeur Modou diouf considère que tenter de la déchiffrer, c’est entreprendre « un travail de recréation »[9].

Sans même situer notre réflexion sur le terrain de l’interprétation ; de la re-création, nous nous limiterons à lire des images qui représentent des femmes qui dansent, un micro, une guitare, la clé de sol…. Ces indices sont révélateurs d’un esprit citadin et juvénile illustrant ainsi les propos de Youssou Ndour qui chante les mutations, les métamorphoses de l’individu devrai-je dire sachant que nul n’est de la ville. L’on vient, au Sénégal en tout cas, du Baol ou du Cayor, du Saloum ou du Walo pour, finalement, s’installer dans un espace qui se veut plus moderne. Il dit: « I was a country boy » « now I am a city man »[10]. Voilà pourquoi l’on sent le besoin d’affirmer une identité comme pour échapper à une crise identitaire. La manière choisie sera donc parlante en puisant ses ressources dans ce qu’on peut considérer comme un langage universel.

2.2 – une pratique anticonformiste

Cependant il perd ce privilège de pouvoir parler à tous d’autant plus que le langage est dans une certaine mesure déconstruit. Il n’y a pas de normes, il n’existe guère de code qui peut aider l’autre à comprendre ce qui est dit. Ce phénomène est une constante que l’on retrouve dans toute activité qui intègre, dans ses propriétés, la poésie. Sortir de l’ordinaire, n’est-ce pas la seule vocation de la poésie ? C’est d’ailleurs ce qui fait son charme et sa force. De même, toute la vitalité du graffiti réside dans son immense pouvoir attractif qui fait qu’on peut s’arrêter et lire sans ne vraiment pas comprendre grand-chose.

Aussi, faudrait-il le rappeler, en dehors d’un usage fréquent, dans la représentation, d’images appartenant à l’univers musical, il y a les couleurs. « ut pictura poesis » enseignait le grand poète.[11] Cela veut dire que dans son mutisme qui n’est paradoxalement pas muet, le maniement des couleurs aura renforcé une certaine poéticité. Autrement dit, quand la ville parle par l’intermédiaire du graffiti, elle use des couleurs les plus chaudes à l’image de Baudelaire qui tenta d’extraire la beauté du mal[12]. Il est donc question de réussir des associations qui rappellent l’oxymore.

Quand on représente la jeune citadine, par exemple, on lui fait porter une petite minijupe non pas pour célébrer sa beauté, mais plutôt pour se rebeller contre des pratiques vestimentaires qui manquent d’originalité subissant les affres de la mode commandée par les feuilletons et les médias.

2.3 – une pratique hermétique

Arthur Rimbaud, dans Voyelles, attribuait à chaque lettre une couleur. Chez le graffitiste, chaque couleur sera inscrite dans une nouvelle dynamique. Car l’essentiel, à l’image des surréalistes, est de réinventer le monde. Pour y arriver, est inventé un art qu’on accepte désormais comme tel[13] qui sera poétique et moderne. L’addition entre la poésie et la modernité aboutit inévitablement à l’hermétisme. De ce point de vue, se pencher sur « paroles de ville » devient une aventure. Mais l’aventure est fondée. Car, « toute chose sacrée qui veut demeurer sacrée… doit s’entourer de mystère ».[14] La ville est un espace qui a tout l’air d’un carrefour. Elle attire comme la lumière attire le papillon. Cette force attractive est d’autant plus vrai que le phénomène de l’exode rural est une réalité propre à l’Afrique et, par extension, au monde entier. La gigantesque[15] ville de New York n’a-t-elle pas son « down town » ?

Bref, le graffiti nous dit que la ville est ce lieu privilégié qui profite de la vie et qui prend le soin de dire à tous ceux qui s’en approchent que, quelles que puissent être les mœurs, tant au plan social, politique, économique, moral ou religieux, les apparences sont à préserver. « Jouer le jeu » peut mener au pire…[16]mais en ville, il faut savoir « jouer le jeu ». « To be or not to be » ! criait – on pour que se réalise la Negro – Renaissance. Il n’y a rien de plus noble. Pour dire cette noblesse, elle aura choisi cette forme de représentation remplie de poésie encor que la poésie est l’héritage de la noblesse du monde. Elle sera donc, à la fois, riche en couleurs et en sons tout en restant très hermétique. Ne l’oublions surtout pas, peint et adossé sur un mur, le graffiti occupe beaucoup d’espace, usant de couleurs vives dans le seul but d’avertir sur ce que reste la ville. Un lieu qui s’affiche par de larges immeubles qui invitent l’homme au combat de la survie tel que le soutenait Nietzsche pour qui le « surhomme » doit se battre, s’imposer et exterminer les faibles afin de s’ériger majestueusement en dieu terrestre. Autant il faut gueuler et vociférer dans la cohue de la ville pour se faire entendre, autant le graffiti, par son gigantisme et ses couleurs fortes, kidnappe notre regard dans l’immensité d’une ville qui offre trop de choses à voir.

III – Peindre pour réinventer le monde

Fait par des hommes, le graffiti s’adresse à des hommes. Derrière la violence de sa représentation, nous avons, en réalité, un cri hautement humaniste. Une telle adresse n’a d’autre ambition que de dire des aspirations et de dénoncer des misères. Tant au plan social, politique ou moral, les dénuements sautent à l’œil nu. De nos jours, dans un contexte de mondialisation qui rythme une vie orientée par la vitesse de l’ordinateur et de l’internet, les valeurs, quelques nobles qu’elles soient, sont menacées.

Conscient de cette menace qui devient même une crise des valeurs, le graffiti fonctionne comme une sentinelle qui veille sur un esprit qui peut être tenté et, par conséquent séduit, par les faits et figures légendaires des autres, oubliant les siens. Cet esprit est d’ailleurs à la base de tous les conflits de génération. Léopold Sédar Senghor parlait d’« enracinement et d’ouverture ».

En ville, on aura eu l’impression, examinant une certaine conscience et un certain comportement, qu’il y a plus d’ouverture que d’enracinement. Pour ne point céder à un tel vent autant d’espace, le graffiti représente d’authentiques et d’héroïques figures pour témoigner sur une misère morale et pour dire qu’on aura eu tort de ranger aux oubliettes les dignes fils d’un Monde et d’un pays qu’on peut légitimement considérés comme des fous d’amour qui auront offert leur vie pour que l’humanité reste humaine et que le sourire soit la chose du monde la mieux partagée.

Sur les murs de la Médina et sur les palissades de Guédiawaye, sur tous les ouvrages d’art des nouvelles infrastructures de la capitale sénégalaise, l’icône de Mandela est omniprésente. La disparition de cet homme, dernièrement, a plongé le monde dans une terrible angoisse et dans une grande torpeur. Lui comprenait ce que devait être l’Afrique du sud, terre de Chacka, terre de l’apartheid. Se refusant tout esprit revanchard, il prophétisait une civilisation arc-en-ciel. Souvenons-nous de la merveilleuse philosophie zouloue de l’altérité : l’Ubuntu. Je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes. Nul n’a le droit d’oublier ces hommes qui ont tenu la dignité de la nation nègre par leurs maigres bras. Ce qui sera formidable dans cette production de normes ; autant dire cette réhabilitation des valeurs guerrières, est tout simplement son caractère visionnaire.

On immortalise Mandela, Senghor Thomas Sankara ou Lumumba parce qu’ils étaient en avance sur leur temps. Les jeunes graffitistes aussi empruntent une voie avant-gardiste qui choque par son audace et son originalité autant qu’elle plait. En ressuscitant les valeurs d’antan, le tag semble faire dans l’anticonformisme. Et c’est tout le paradoxe de la peinture urbaine. La production artistique est bouleversée dans ses formes, sortie de ses demeures classiques. Mais les héros qu’elle représente n’ont-ils pas tous été en quelque sorte des marginaux pour avoir dénoncé un état social et politique jugé, en leur temps, par quelques de ceux qui le pilotaient, comme tout à fait normale. L’anormalité est ici la proposition de valeurs nouvelles centrées sur le refus de se perdre dans le conformisme aveugle.

Autrement dit, sur ces mures repose un cours sur l’éthique qui rappelle ce qui se fait de manière officielle dans nos écoles et universités. Cheikh Anta Diop, Amady Aly Dieng, le professeur Djibril Samb et tant d’autres nous apprennent à refuser l’idée d’une Afrique ignare laissée sans âme et sans raison. Sur les murs de la ville, on dément aussi Hégel principal théoricien de « l’enfance de l’Afrique ». La culture nouvelle se fera en divorçant avec la norme du blanc. Nos références seront ici Lat dior, Bourba Djolof… Aux oubliettes nos ancêtres les gaulois !

Notons aussi que l’éthique qui n’est rien d’autre que la norme établissant les frontières entre le bien et le mal, le permis et l’interdit s’arroge, dans l’univers du graffiti, le droit à la violence. Puisque nous perdons chaque jour un peu plus de ce que nous sommes, notre éducation devient une urgence. Ces jeunes nous bousculent tout simplement parce qu’ils ont peur de perdre le peu d’africanité qui leur reste. Les concepts utilisés sont en réalité les meilleurs indicateurs qui mettent à nu la détermination qui sous-tend ce mouvement de mutation. On se nomme AMONIAK, DOCTA, MIZERABLES, ZEINIX…autant de patronymes qui témoignent de la violence et un peu du désespoir de ces jeunes citadins. Par exemple, AMONIAK, selon les membres de ce groupe, signifie littéralement en wolof « am wala niak ». Les murs de la ville semblent être leur dernier recours.

L’école de la vie se fera désormais dans ces lieux insolites. L’aspiration à des valeurs nouvelles qui nous est refusée dans les institutions se passera dans la rue. Il faudra se faire entendre vaille que vaille. N’est-ce pas cette même tension que vivent, sous des formes différentes, tous les jeunes de toutes les villes et de tous les temps ? En 1989 tombait le mur de Berlin. Construit en 1961, ce mur représentait deux états d’âmes, deux conceptions différentes et opposées pour un peuple éclaté en deux races politiques. Au recto, tout est resté propre. Cette limpidité était révélatrice de l’adhésion de la communauté de l’ouest à l’orientation politique et même raciste d’un système politique. Au verso, se refusant cette propreté, peintres et jeunes révoltés noircissent le mur à coups de bombe. Finalement, il s’écroule sous le poids des graffitis symbolisant l’aspiration à quelque chose d’autre. Lorsqu’il tombe en 1989, toutes les briques avaient fini d’être recouvertes par la peinture des bombes.

La parole des villes sera désormais l’arme des temps nouveaux. Si on peut échapper au Rap en refusant d’écouter ses mélodies agaçantes et répétitives, on n’échappera jamais au discours des graffitistes qui s’impose par un visuel insolent. L’art est réinventé, la musique repeinte et enfin la culture ressuscitée. Pourtant, ces jeunes citadins ne puiseront pas forcément leurs références aux Etats Unis, encore moins chez nos anciens colons. Ils vont tous s’abreuver dans les marres de la profonde et lointaine Afrique des guerriers et des contestataires. Hommage sera fait à Lat Dior, Bourba Djolof, EL Hadj Malick, Serigne Touba, Mandela, Senghor ou Cheikh Anta. Désormais, par le graffiti, la parole de la ville portée par des députés d’un genre nouveau devient la caisse de résonnance de toutes les aspirations d’une communauté qui refuse de confier son destin aux hommes politiques. Elle demeure la voix populaire des sans « voix » avec lesquelles elle fraternise rappelant les propos de Césaire qui ne pouvait admettre un quelconque hiatus entre son peuple et lui. Dans la première phase de son retour au pays natal, sentant son peuple hésitant, il fait les premiers pas pour rendre son accueil ; l’accueil de l’enfant prodigue, chaleureux et triomphant : « Embrassez-moi sans crainte, leur dira-t-il ; car si je sais que parler, c’est pour Vous que je parlerais. »

Conclusion

Sans avoir la prétention de clore un sujet encore végétatif, on peut se permettre au moins quelques observations pour mieux relancer le débat sur cet art qui prête sa voix à la ville. Le graffiti présente en vérité une double mutation. D’abord, esthétiquement, il renverse la perspective artistique qui sépare le visuel et le sonore. Ici l’on se sert de ses yeux pour mieux entendre. Ensuite, disons-le, l’étrange réside dans ceux qui portent ces paroles : des jeunes désenchantés, parfois situés aux antipodes de l’école de la république. Pourtant, la parole qui sort de leurs bombes est hautement artistique et intellectuelle. Au demeurant, où se trouverait alors réellement l’école si elle doit être le lieu de formation d’un citoyen de type nouveau ?

Bibliographie

Alfred de Musset, «La nuit de Mai », Les Nuits (1835-1837), livre-cd, coll.LQP, Paris, Le livre qui parle, 2007

Erwin Panofsky, L’œuvre d’art et ses significations, Paris, Gallimard, 1969.

Mamadou DIOUF, « Fresques murales et écriture de l’histoire. Le Set Setal à Dakar », Politique africaine, 46, 1992

Martine Joly, L’image et les signes, Paris, Nathan, 1994

Leopold S Senghor « New York », chants d’ombre, Paris, Seuil, 1945

Stéphane Mallarmé in Grande Encyclopédie Larousse, Larousse, Éd. 1971 – 1976, pp. 8467 – 8470.

Umberto Eco, Le Signe, Bruxelles, Editions Labor, 1988.

http://www.au-senegal.com/dakar-capitale-de-l-art-urbain,3439.html

* Université Cheikh Anta Diop de Dakar

[1] Il est écrit dans le Dictionnaire Littré graffito pl. graffiti : « mot italien employé pour désigner ce que l’on trouve d’écrit sur les murailles dans les villes et les monuments de l’antiquité. »

[2] In Encyclopœdia Universalis

[3] Erwin Panofsky, L’œuvre d’art et ses significations, Paris, Gallimard, 1969, p.17.

[4] Alfred de Musset, «La nuit de Mai », Les Nuits (1835-1837), livre-cd, coll.LQP, Paris, Le livre qui parle, 2007.

[5] Erwin Panofsky, L’œuvre d’art et ses significations, op.cit, p.43.

[6] Umberto Eco, Le Signe, Bruxelles, Editions Labor, 1988.

[7] Martine Joly, L’image et les signes, Paris, Nathan, 1994.

[8] Sélectionnés par la Rédaction, des documents sonores exploitent les faits qui dominent l’actualité au quotidien. Cette émission est présentée sur Rfi par Edmond Sadaka si ce n’est Jean-François Cadet.

[9] Mamadou DIOUF, « Fresques murales et écriture de l’histoire. Le Set Setal à Dakar », Politique africaine, 46, 1992, pp. 41-54.

[10] Nous faisons allusion au caractère urbain de la musique de Youssou Ndour qui le reconnait d’ailleurs dans le Cafard Libéré Plus du 27 Décembre 1991. Plus tard, en 1999, il confirme cette orientation en mettant sur le marché de la world music, avec Sony, un album au titre expressif « Joko- from village to town ».

[11] « Comme on peint est donc la poésie », cette célèbre expression latine est d’Horace qui parle ainsi de l’action picturale dans son Art poétique.

[12]Nous empruntons le terme à Baudelaire et à son recueil Les fleurs du mal publié en 1857.

[13] A l’origine, le graffiti était considéré comme un acte de vandalisme. Vers 1970 par exemple, il va jouir d’une certaine respectabilité en franchissant le seuil du métro. Membre du hip hop, il fera l’addition entre mouvement, musique et danse comme en témoigna le Beakdancing qui aura fait fureur sur Dakar dans les années 80.

[14] Stéphane Mallarmé in Grande Encyclopédie Larousse, Larousse, Éd. 1971 – 1976, pp. 8467 – 8470.

[15] Leopold S Senghor « new York », Chants d’ombre, Paris, Seuil, 1945.

[16]Nous faisons allusion, à titre indicatif, au sort de Meursault, le héros d’Albert Camus dans l’étranger.