Sur le fil...

Safara n°22 est désormais disponible...

![]() Télécharger l’article en version PDF

Télécharger l’article en version PDF

Résumé

Nous avons montré dans cet article jusqu’où les jeux perecquiens participent du même projet que la grammatologie derridienne. En dessaisissant la conscience écrivant des commandes de l’écriture, l’écrivain déploie un au-delà de la parole et de la subjectivité. L’écriture retrouve dès lors tout son sens d’expérience de l’exode que les Juifs que sont Georges Perec et Jacques Derrida ont vécue mieux que quiconque.

Mots clés : Autobiographie, citation, clinamen, contrainte, différance, déconstruction, disparition, dissimulation, écriture, grammatologie, intertextualité, jeu, littérature, mise en abyme, nom propre, Oulipo, parole, pli, signature, trace.

Summary

Through this article, we have shown to what extent Perecian representations draw on Derridian grammatology. By relieving the writing consciousness of the principles determining the act of writing, the writer displays a world beyond word and subjectivity. Writing regains, therefore, all the meaning of the experience of exodus that Jewish authors, Georges Perec and Jacques Derrida, lived through more than anyone.

Keywords: Autobiography, citation, “clinamen”, pressure, “différance”, deconstruction, disappearance, dissimulation, writing, grammatology, intertextuality, representation, literature, “mise en abyme”, proper noun, “Oulipo”, word, fold, signature, mark.

**********

« Si je tente de définir ce que j'ai cherché à faire depuis que j'ai commencé à écrire, la première idée qui me vient à l'esprit est que je n'ai jamais écrit deux livres semblables, que je n'ai jamais eu envie de répéter dans un livre une formule, un système ou une manière élaborée dans un livre précédent. » Penser/classer, Georges Perec, La librairie de XXI° siècles, [Seuil]

Introduction

Il s’agit dans cet article de faire jouer la différance[1] afin de faire « dialoguer » Georges Perec (1936-1982) et Jacques Derrida (1930-2004) à l’intérieur de l’espace que l’on appelle communément intertextualité (notion que nous aurons à définir plus loin). Bref il s’agit de repérer une même signature épistémologique.

À travers cette hypothèse, nous voulons faire communiquer deux axiomatiques dont les visées affichées sont de déconstruire[2], c'est-à-dire de faire déjouer, la philosophie chez l’un, la littérature chez l’autre, au profit de l’écriture. En d’autres termes, il est question, grâce à l’intertextualité à outrance, de faire déjouer les livres et autres principes de classement. Cela donne chez Georges Perec un bouleversement de l’idée qu’on a de la littérature. Écrire devient une pratique sans d’autre objet que de différer toute certitude. Notre travail (qui s’appuiera essentiellement, mais pas exclusivement sur W ou le souvenir d’enfance, désormais abrégé [W, +page(s)]) s’articulera en deux parties. Dans la première, nous borderons les problèmes épistémologiques de cette dialogisation avant de voir de quelle manière Georges Perec traite le matériau autobiographique[3] afin de mettre à jour le jeu sans rendement de l’écriture. Durant tout ce parcours interprétatif, ce seront les concepts derridiens qui éclaireront les concepts perecquiens.

1. Problèmes épistémologiques

1.1. Lire « G. Perec » et « Jacques Derrida : la question de la signature

Lire G. Perec à travers Jacques Derrida s’est avéré, pour surprenant que cela puisse paraître, une entreprise novatrice. En effet, cette grille de lecture est à peine effleurée, mais de fort belle manière, par Frédéric Marteau dans son article « L’obsession grammatographique : Ponge, Perec, Jabès »[4]. Nous l’avons également partiellement rencontrée, chez Bernard Magné[5]. Mais malheureusement, ils n’ont pas tiré de ce rapprochement judicieux suscité dans le texte perecquie n par les jeux sur les signifiants et signifiés toutes les conséquences grammatologiques[6] qui s’imposent.

Se livrer à une tel exercice de lecture, c’est montrer que le texte perecquien invite à ce qu’on le lise, qu’on le déplie selon l’axiomatique derridienne qui pose qu’un texte disperse toute mesure (logocentrique, en référence à la métaphysique de la présence qui la commande), que tout texte est entrainé dans le mouvement qu’il appelle la différance. Cette différance qui disperse toute différence générique légitime le fait qu’on rapproche un philosophe d’un écrivain.

Cette différance (avec a) rend possible toute différence la parole en faisant surgir le texte qu’il appelle gramme. Cette trace ne cesse de se dissimuler, de s’espacer, de se temporiser, de s’éclipser dans la potentialité[7]. Mais dans cet espacement, c’est en cela que c’est une trace, ou dans le vocabulaire pérecquien, ce lipogramme, il ne cesse jamais d’être question de cette lettre qui, comme dans la différance derridienne, rend possible les effets de textes inscrits à l’intersection des mots dans la parole.

Par l’effet de cette gramme, le texte est conçu afin de la dissimuler, ou plutôt le texte est conçu de manière à ce qu’il y disparaisse, s’y potentialise. C’est dire que les notions d’auteurs, de propriété, de signature, de livre, d’autobiographie sont ici inéluctablement déconstruites. Philippe Lejeune a parfaitement rendu compte des contraintes arbitraires qu’il glisse dans la pseudo-autobiographie, déconstruisant ainsi l’autobiographie en tant que telle à travers la remise en cause du principe de vérité censé être au cœur du pacte autobiographique[8] ; d’où le vaste projet autobiographique décrit dans Je suis né[9]. Il s’agit de choisir « douze lieux, des rues, des places des carrefours, liés à des souvenirs, à des événements ou à des moments importants de mon existence. » (p. 58). Georges décrit deux fois par mois ces lieux. La 1e fois il les décrit sur place et au présent, la deuxième fois dans n’importe quel lieu et de mémoire. Une fois écrits, ces textes, allant de quelques lignes à 6 pages ou plus, sont placés dans une enveloppe cachetée à la cire. Au bout d’un an (comptant 12 mois), les 12 lieux sont décrits sous deux angles différents. Georges Perec recommence alors pendant 12 ans le même travail en permutant les couples selon une table :

J’ai commencé en janvier 1969 ; j’aurai fini en décembre 1980 ! J’ouvrirai alors les 288 enveloppes cachetées, les relierai soigneusement, les recopierai, établirai les index nécessaires. Je n’ai pas une idée très précise du résultat, mais je pense qu’on n’y verra tout à la fois le vieillissement des lieux, le vieillissement de mon écriture, le vieillissement de mes souvenirs : Le temps retrouvé se confond avec le temps perdu : le temps s’accroche à ce projet, en constitue la structure et la contrainte ;

Le livre n’est plus restitution d’un temps passé, mais mesure du temps qui s’écoule ; le temps de l’écriture, qui était jusqu’à présent un temps pour rien, un temps mort, que l’on feignait d’ignorer ou qu’on ne restituait qu’arbitrairement, qui restait toujours à coté de livre (même chez Proust), deviendra ici l’axe essentiel. (p. 58)

L’intérêt d’un tel exercice, c’est qu’il disperse le genre autobiographique.

Nous voudrions par le truchement de la grille derridienne voir de quelle manière le clinamen[10] (autre correspondant pérecqueien de la différance derridienne) disperse l’assurance de la contrainte mathématique de la même manière que la formule mathématique (dont la contrainte ne nous donne qu’une infime idée, dont la contrainte explicite n’est qu’une indication) opère sur la trace d’une structure véritablement mathématique qui pointe un au-delà du sujet et ce faisant un au-delà de la parole. Ce jeu que nous qualifions, pour faire vite, de derridienne, justifie l’intertextutalité que nous faisons agir et qui, d’après Julia Kristeva, disperse la notion d’intersubjectivité[11], mais éclaire du coup un certain nombre de méta-contraintes[12] perecquiennes qui disséminent les contraintes 1es. Méta-contraintes qui renvoient à leur tout à d’autres méta-méta-contraintes (jusqu’à l’infini)[13]. C’est dire que la notion de contrainte est d’un incontestable rendement grammatologique dans la mesure où une contrainte n’est intéressante que dans la mesure où elle recèle une case vide, un clinamen, une marge de liberté créatrice : c’est le rêve de la chambre inutile[14].

Mais revenons à l’intertextualité pour y voir la différance à l’œuvre.

1.2. Comment se dé-noue un « dialogue » intertextuel ?

Ce dialogue outre-tombe ici noué et ce qui s’y dévoilera de résonances, de concordances bref de « ressemblances » (pour parler comme E. Jabès[15]) ne saurait surprendre. Les œuvres ne parlent mieux, ne « parlent » "véritablement que leurs auteurs morts : si d’aventure le verbe parler tel qu’on l’entend coutumièrement a du sens dans une telle transaction. Au lieu de s’intéresser à ce qui est échangé dans le registre économique de la métaphysique, il faudrait chercher à voir ce qui se trame dans ce don/contre-don où toutes « ressemblances » sombrent en cette connivence de principe par Baudelaire dénommée correspondance et qui rend possible cette ouverture, ce jeu qu’on appelle tantôt sérialité, tantôt récurrence. Or par cette productivité où la différance est comme masquée, nous sommes de plain-pied dans l’écriture oulipienne.

Certes Jacques Derrida, qui a traversé magistralement son siècle n’a, à notre connaissance, rien écrit sur Georges Perec. Très certainement ils ne se sont pas ignorés ; et surtout, tel que le champ « littéraire » était constitué à l’époque, Perec n’a pas pu ignorer les philosophèmes de Jacques Derrida. On peut même croire qu’il les mime, tout comme dans La Disparition il a mimé Jacques Lacan ; on peut même le dire dès lors que l’on donne toute sa portée à cette mimésis, dès lors qu’on prend la pleine mesure de cette économimésis[16].

L’essentiel n’est pas à trouver au niveau empirique des auteurs (dans les registres de l’influence et de la citation) mais bien au niveau des textes (dans le registre de l’intertextualité). C’est dans cette dimension que se décide ce qui est significatif pour l’accomplissement des œuvres : à savoir que l’une éclaire l’autre. C’est sur ce plan, et sur ce plan seulement, que l’on saura ce qui les noue, étant entendu, avec Edmond Jabès (1912-1991) (cet autre penseur juif) que

Le lien est la muette dague, hors du fourreau ; de sorte que se lier, c’est passer la corde autour d’une lame, c’est constamment refaire le nœud où le nœud est impossible.[17]

Lier c’est paradoxalement dénouer pour des outre-nœuds, des archi-nœuds.

Georges Perec a somptueusement préparé ce chemin de l’éclaircissement, afin d’indiquer la voie qui lie-et-délie ; il a somptueusement mis en œuvre telle foudroyant aphorisme du maître Jabès :

Ce qui est à lire, reste toujours à lire.

Tu lis. Tu te lies à ce qui se délie ─ à ce qui te délie dans ton lien.

Tu es nœud de correspondances.[18]

En vue de préparer cette opération de lecture (-dé-nouement), Georges Perec a dé-plié (marqué) son texte, très légèremen,t mais suffisamment. Sous sa forme apparente de la ressemblance, le pli qu’il imprime à son texte semble être une simple exhibition érudite. Cette citation, cette greffe qui paraît relever du prélèvement, de l’adaptation, est plus que cela. Dans l’oulipisme le masque des formules mathématiques préserve la signifiance de la formule qui n’a de cesse de la déconstruire comme mathème. La différance préserve ainsi sa souveraineté sous le couvert de la pseudo-assurance de l’auteur. Ce pli rhétorique méthodiquement narrativisé qui donne l’impression de garantir au texte une sorte de légitimité qu’il faut que le commentaire (cette forme achevée de la déconstruction, du dé-pliage, de l’ex-plicatio) doit augmenter, aggraver, accentuer.

Ce redoublement du pli, bien évidemment, doit rester fidèle à la logique abysmale de la différance. C’est à ce prix seulement que l’on peut faire recours aux différentes méthodes critiques : en ce qu’elles nous enseignent de quelle manière l’auteur, sa biographie, le contexte social, le contexte sociologique, les mythologèmes se trouvent dispersés dans et par le texte. Le commentateur ne doit donc pas arrêter le jeu infini de l’œuvre en faisant de ce pli « derridien », sinon du derridisme, du moins de la citation magnifiante. Il en fera tout au plus une remarque adressée au narrataire, le soulignement, la mise en jeu de l’intertextualité qui diffère le point de départ phénoménal vers une origine sans origine : un Babel avant la lettre. Il va de soi que le mythologème de Babel est spectaculairement déconstruit.

L’intertextualité, conformément au vœu kristévien, est ici convoquée comme un jeu bien particulier qui amène le lecteur à prendre conscience de la potentialité du texte. Par ce concept central chez les Oulipiens il faut comprendre le rien inaccessible. Paradoxalement, les mathèmes oulipiens ouvrent le jeu sans fin de la textualité : qui est soit intra-textualié (texte s’enlisant en lui-même) soit inter-textualité (le texte s’évanouissement dans un dehors qui lui est cependant intérieur).

En réalité, ce n’est point un paradoxe, puisque le texte est saisi par un jeu sans fin. On ne serait donc pas surpris (évidence qui n’en est pas moins une énigme : l’Énigme) que cette commune ignorance qui frappe ces aventuriers « parlent » le même langage. Ou plutôt que ces destins « parallèles » ne les ont pas empêchés de parler le même hébreu (au sens d’une langue cabalistique), en bons Juifs. On peut donc dire que cette judéité est inscrite dans leurs œuvres (vocabulaire géométrique qui articule des enjeux fondamentaux, doit évidemment minutieusement rectifié, déconstruit). Cette judéité[19] est inscrite uniquement au plan phénoménal (ce n’est qu’un différé), car la judéité (comme pour toutes les autres monolinguismes : albitude, négritude…) n’est qu’un lieu initial dont on dérive irrévocablement, ne serait-ce que par la mort. On en dérive comme on dérive dans l’idiome ; on en dérive comme on se dé-livre d’un Livre (du Torah) pour entrer dans un texte infini (une cabale, un livre borgesien). Ce dont il parle dans l’écriture c’est la pratique de l’errance, de la différ(r)ance magistralement expérimentée par le Guide Edmond Jabès. Pratique pour ne pas dire langage. L’(itin)er(r)ance se décline dans le monde de la fiction par la thématique de la recherche de la patrie.

Qu’est-ce que cette patrie dont il est si massivement question dans W ou le souvenir d’enfance? Cette thématique cache une géométrie bien paradoxale puisque la patrie c’est le lieu (mot-clef, s’il en fût, de l’imaginaire péréquien) du Père. Comme chez Alain-Robbe Grillet, la recherche du lieu origininaire (la patrie) est une constante pour quelqu’un d’aussi obsédé par la question des lieux que Georges Perec (l’obsession est une manière de vivre oniriquement la différance). La recherche de la patrie, c’est la recherche de cette case sans nom. Les lieux, les espaces, fussent-ils des patries, sont des points de fuites dans une topologie de l’exode. Pour quelqu’un appartenant de surcroît à un certain peuple de Dieu, il n’y a de lieux que de diff(errance). L’œuvre n’existe qu’en raison d’un point de fuite matérialisé ludiquement par le e.

2. Déconstruction de l’autobiographie

2.1. L’image (la figure) dans le tapis[20] : la question de l’origine

Jacques Derrida est mort : au plus fort de son nom, nous dit-il dans Ulysse Grammaophone[21] 2 doubles consonnes (les d et les r) faisant le chiffre de la dissémination : soit 4. Il signale d’ailleurs que le double r graphique, tel un ornement du discours, se lit 1 fois ce qui l’inscrit, par ce halo de silence qui l’entoure, dans le registre du secret, de la marque.

| D | D | |||||

| D | E | R | R | I | D | A |

| R | I | R | E | |||

| A |

Ce nom a été conçu ou à tout le moins relu (remarqué) par son attributaire comme une grille pérecquienne se prêtant à une cabale cachée. Ce nom propre qui se perd dans les jeux du texte, telle la signature derridienne qu’elle mime, ce nom propre qui se prête au jeu afin de se perdre dans un rire bruyant prévue par les possibilités anagrammatiques et paragrammatiques de derrida (une manière bien propre pour ce Juif de derrider la langue hébreue).

Georges Pérec est également mort. Au centre de son nom résonne avec assourdissement 4 fois (soit la formule de la différance 2X2) cette fois-ci une voyelle : la voyelle e. cette voyelle, cela a été signalé à propos de Jacques Derrida, est à la fois « une belle absente » une voyelle de deuil ; on ne la prononce mais elle permet telle la colonne derridienne d’articuler un jeu de consonnes

| G | E | O | R | G | E | S |

| P | E | R | E | C |

Elle permet à une figure tutélaire (le PÈRE) de s’élever, d’agir en sourdine: et à une archi-écriture (le e du féminin) de s’élever. Cette voix, on le pressent, est celle de la mère. Et cette mère est une île (un elle). Ce nom est donc, telle que présentée : c'est-à-dire en tant que source de jeu, de différance, est une préfiguration de la signature. Il constitue, ce nom ex-appropriable, tout un programme, la source de toute une cabale cachée. Programme autobiograhique ? Disons plutôt programme contre-autobioraphique (Ph. Lejeune). G. P. s’adonne alors avec brio à une écriture de deuil : bref à de la lipo-littérature. Littérature telle que la contrainte (cet autre nom de la différance) de la chose à ne pas dire libère le rien… à dire qui devient le tout à dire et finalement le tout-du-dire. Littérature où le Rien devient tout et libère l’espace de la disparition, l’espace(ment) de la redite, l’espace de la revenence[22]. Dans l’espace des titres des termes renvoyant à cette thématique spectrale prennent heureusement le relais des noms propres. Le même deuil suscite jeu et parole.

Mais une question, question que n’ignore pas la grammatologie, se pose : Au nom de quoi peut-on faire communiquer ces deux Signatures ?

2.2. La disparition

Soit la lettre e chez Georges Perec et dans le roman intitulé Disparition[23]. Soit la lettre la plus présente dans le nom de gEorgEs pErEc dans le roman censé ne point en avoir. De l’importance dont cette lettre se trouve attribuée on peut la tenir pour la signature de G. P. D’ailleurs pour confirmer la valeur de nom propres de cette lettre (sorte de paraphe[24] qui brouille les pistes de lecture), le héros principal de La disparition s’appelle Anton Voyl, il faudrait plutôt dire Anton Voy.l.. Le « lecteur attentif » dont il est question à la page 14 de W verrait très vite qu’il y ici un double problème que l’écriture/lecture s’attelle à résoudre. Résoudre étant ici ; écrire étant presque toujours refouler, écrire étant dire l’indicible :

Quinze après la rédaction de ces deux textes, il me semble toujours que je pourrais que les répéter […] Il me semble que je ne parviendrai qu’à un ressassement sans issue. Un texte issu sur mon père, écrit en 1970, et plutôt pire que le premier, m’en persuade assez pour me décourager de recommencer aujourd’hui.

Ce n’est pas, comme je l’ai avancé, l’effet d’une alternative sans fin entre la sincérité d’une parole à trouver et l’artifice d’une écriture exclusivement préoccupée de dresser ses remparts : c’est lié à la chose écrite elle-même, au projet de l’écriture comme au projet du souvenir. [W, 62-63]

C’est G. P. qui glose ici son écriture à l’intérieur de son roman confirmant le double problème. Le problème de la voyelle e (voyelle de l’indicible) et le problème du nom. Le nom du géniteur est toujours, apparemment, impossible à correctement être orthographié :

Cyrla Schulevitz13, ma mère, dont j’appris, les rares fois où j’entendis parler d’elle, qu’on l’appelait plus communément Cécile14, naquit le 20 août 1913 à Varsovie. […] [En gras dans le livre]

13. J’ai fait trois fautes d’orthographe dans la seule transcription de nom : Szulewicz au lie de Schulevitz.

14. Je dois à ce prénom d’avoir pour ainsi dire toujours su que sainte Cécile est la patronne des musiciennes et que la cathédrale d’Albi ─ que je n’ai vue qu’en 1971 ─ lui est consacrée. [W, 49,59]

La question du nom propre est au cœur du texte. Ce sont les fautes liées à l’énonciation de ce nom qui constitue la trame, ou si l’on préfère la substance autobiographique de ce texte. Le texte autobiographique est alors un pur écran pris dans le jeu de la différance.

Dans Anton Voyl, il est question d’une lettre disparue et ce faisant d’une énigme liée au nom propre. Le nom propre devient significatif du fait de la voyelle qui y fait défaut. Dans W., poursuivant la quête entamée avec La disparition, Georges Perec (aux pages 56 et 57) se livre à une assez longue dissertation sur la généalogie de ce nom (Perec), c'est-à-dire sur l’origine de cette marque et surtout sur ce qui est différé par/dans cette trace à travers une longue série de déformations. Il semble d’ailleurs que cette chose différée qui appelle le jeu oulipien (qui appelle la littérature) est plus qu’une affaire autobiographique. L’auto-psychanalyse à laquelle se livre par anticipation, coupant, si on peut parler ainsi, l’herbe sous les pieds du lecteur facile, est faite pour signaler l’inanité d’une telle lecture auto-biograhique, l’inanité d’une telle lecture mimétique. L’essentiel de l’auto-bio-grahie réside justement dans cette différance de la version vraie à la version racontée. L’essentiel est dans la dérive fabulatrice :

Je ne sais pas si je n’ai rien à dire, je sais que je ne dis rien ; je ne sais pas si ce que j’aurai à dire n’est pas dit parce qu’il est l’indicible (l’indicible n’est pas tai dans l’écriture, il a ce qui l’a bien avant déclenchée) ; je sais que ce que je dis est blanc, est neutre, est signe une fois pour toutes d’un anéantissement une fois pour toutes. [W, 63]

Tout nom est comme le Neutre, un trou béant qui ouvre la différance (le ressassement, le déplacement en abyme) au cœur de l’intégrité du sujet et de la parole. « Le nom de ma famille, écrit Jacques Perec, est Peretz. Il se trouve dans la Bible. En hébreu, cela veut dire « trou » » [W, 56]. L’altérité du nom (ici Perec, là Derrida) sème le trouble dans l’intégrité du Nom supposé propre. La question du signataire se déplace alors bien dangereusement :

Mon grand-père s’appelait David Peretz et vivait à Lubartow. Il eu trois enfants : l’aînée s’appelle Esther Chaja Perec ; le puîné Eliezer Peretz, et le cadet Icek Judco Perec. Dans l’intervalle s éparant leurs trois naissances, c'est-à-dire entre 1896 et 1909, Lubartow aurait été successivement été russe, puis polonaise, puis russe à nouveau. Un emploi d’état civil qui entend en russe, et écrit en polonais entendra, m’a-t-on expliqué, Peretz et écrira Père. Il n’est pas impossible que ce soit le contraire ; selon ma tante, ce sont les Russes qui auraient écrit « t » et les Polonais qui auraient écrit « c ». cette explication signale, plus qu’elle n’épuise, toute l’élaboration fantasmatique, liée à la dissimulation patronymique de mon origine juive, que j’ai faite autour du nom que je porte et repère, en outre, la minuscule différence existant en tre l’orthographe du nom et sa prononciation : ce devrait être Pérec ou Perrec (et c’est toujours avec un accent aigu ou deux « r », qu’on l’écrit spontanément) ; c’est Perec sans pour autant se prononcer Peurec [W, 56-57]

Ce qui est si savamment différé, dissimulé par l’écriture, c’est cette lettre (ce chiffre) qu’on ne voit : la figure du père. Comme dans la lettre volée d’Edgar Allan Poe, ce qui montre cache. Il suffit de ne plus se focaliser sur le e pour voir que cette voyelle-leurre qui fait cruellement défaut à Anton Voyl à laissé la place vacante en toutes lettres alphabétiques au Père ! (les consonnes de PeReC, moins le C désignent, comme référent et contre-signataire du texte, le Père) : « De mon père, je n’ai d’autre souvenir que celui de cette clé ou pièce qu’il m’aurait donnée en un soir en revenant de son travail. » [W, 45]

Le père énigmatique est donc bien la clef (d’or) de l’énigme. C’est lui dont l’impossible souvenir qui rend possible quelque chose comme un roman, quelque chose comme l’art figuratif : toutes choses qui rendent possible l’évocation de la place vacante, de la place différée.

Ce qui importe surtout au-delà de cette histoire de e (qui n’est qu’un prétexte, un signifiant) c’est ce qui dans la présence est différé, ce qui n’apparaît pas sur la scène de l’écriture. Ce qui, à proprement parler, dis-paraît. Toute lettre est une missive. Elle n’est jamais neutre. Toujours, elle implique le deuil. Dans la lettre, dans la langue, il y a la trace de la place du contre-signataire absent, puisqu’une lettre est à la fois vœu de présence et marque de distance. J’écris une lettre parce je ne suis pas là. L’histoire du roman que nous dresse admirablement Perec dans chacun de ses romans c’est l’histoire de cette quête de l’origine, c’est l’énigme de ce qui disparaît dans son apparition : ce qui se déplace en abyme (Francis Ponge) ou se met en abyme selon le point de vue choisi. Dans le roman ce que je raconte ouvre davantage une énigme qu’elle ne répond à des questions. D’où, en un style borgésien, cette cascade de récits prélevés dans la littérature. Récits racontant la même histoire sans fin dans une narration sans issue.

Le récit raconté importe moins que la formule qui l’a engendré. Le récit doit son existence au refoulement, à la dénégation de la lettre e. Il n’existe que pour ce qui refuse de se dire, d’être dit. Quelque part un tel récit est, à tous les sens du terme, déplacé. Sa migration, qui fait véritablement sens, fait penser au déplacement en abyme, à l’image dans le tapis. Comme pour le Nouveau roman, c’est l’aventure d’une écriture qui importe moins que l’écriture d’une aventure.

Le récit raconte les mésaventures de l’écriture, l’impossibilité de dire quelque chose qui se matérialise en un e et qui manifestera ailleurs d’une autre manière. Le récit raconte les mésaventures de la lettre muette e ou si l’on préfère un [e] qui s’écrira de toutes les manières, qu’on pourra par conséquent entendre dans tous sens. C’est en cela que consiste le jeu romanesque. Dans ce sens où l’impossibilité d’écrire une certaine lettre oblige à l’usage de la synonymie ou de la néologie (forme minimale de la fabulation).

Nous est ainsi montré ce qui se déplace dans le roman. Le roman fait partie intégrante du fabuleux univers des substituts : 1 mot ou n mots sont pris pour un autre avec, comme lipo-contrainte, qu’elle ne retienne rien qui rappelle sa source. Le mot- substituant (ou traduisant d’un autre idiome, ou trans-crivant dans un autre dialecte) est alors véritablement un lipo-gramme.

Conclusion

C’est dire que le roman déplace l’absence dans une présence fictive. L’objectif de ce jeu mimétique est de masquer le manque au point d’amener le narrataire à prendre ce qui lui dit/donné pour argent comptant et de ne pas voir ce qui est homophoniquement et synonymiquement crypté dans « la lettre » du texte. De manière donc à ne faire que pressentir la potentialité instituant le littéraire (comme pour dire imaginaire).

La critique, qui accomplit dès lors une tâche éminente, laisse libre cours dans le roman traditionnel, à la signifiance. Dans la logique de la signifiance le texte n’est pas représentation : le texte n’est pas reproduction mais pur lieu de pro-duction (mot qui renvoie à une herméneutique heideggerienne). Le texte, au hasard des associations poétiques qui, même potentialisées dans le texte classique, continuent à lui imprimer son rythme, fait sens. Le texte se met à signifier littéralement et dans tous les sens. En ouvrant l’horizon de l’Encyclopédie (du sens), le texte fait déjouer la langue au profit de la Langue. Les hallucinogèmes qui naissent de la rêverie poétique (romanesque) surgissent de la Langue (le Logos).

A tout pendre, exister, vivre, c’est s’exercer au jeu de contraintes : Comment vivre sans écrire telle lettre ? Comment vivre en n’utilisant que telle lettre ? Comment vivre dans la nostalgie de quelque W. Cette lettre sera prise, exactement comme une étiquette mathématique : la marque d’une absente.

Elle est en effet bien étrange la logique récurrente (différante) du nom propre. En s’élucidant (en mirages) l’énigme ne fait que se démultiplier. Il ne sait pas pourquoi ─ ignorance savante et qui constitue le fonds du savoir à l’œuvre dans le roman ─ l’énigme (ce que nous avons identifié comme la potenttialité) depuis le lointain d’où il se dresse tient la plume, devient le thème privilégié de l’œuvre.

Bibliographie

- BURGELIN, Claude. Georges Perec. Paris : Éditions du Seuil collection Les Contemporains, 1990.

- DERRIDA, Jacques. « Economimesis » publié dans dans l'ouvrage collectif Mimesis des articulations (Paris : Aubier-Flammarion, 1975, pages 57 à 93), et auquel ont participé Sylviane Agacinski, Sarah Kofman, Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy et Bernard Pautrat.

- DERRIDA, Jacques. Introduction (et traduction) à L'origine de la géométrie de E. Husserl. Paris : PUF, 1962.

- DERRIDA, Jacques. De la grammatologie. Paris : Les Éditions de Minuit, 1967.

- DERRIDA, Jacques. La dissémination. Paris : Seuil, 1972.

- DERRIDA, Jacques. Ulysse gramophone. Paris : Galilée, 1987.

- DERRIDA, Jacques. Limited Inc. Paris : Galilée, 1990.

- DERRIDA, Jacques. Le monolinguisme de l'autre. Paris : Galilée, 1996.

- JABÈS, Edmond. In Le Livre des ressemblances. Paris : Gallimard (L’imaginaire), 1991 (1e édition en 1976)

- KRISTEVA, Julia. Semeiotike. Recherches pour une sémanalyse. Paris : Seuil, 1969.

- LEJEUNE, Philippe. Le Pacte autobiographique. Paris : Seuil/Poétique, 1975.

- LEJEUNE, Philippe. La Mémoire et l'Oblique. Georges Perec autobiographe. Paris : P.O.L., 1991.

- MAGNÉ, Bernard. « De l’écart à la trace. Les avatars de la contrainte ». Études littéraires, volume 23 n° 1-, été-Automne 1990.

- MAGNÉ, Bernard. Georges Perec. Paris: Fernand Nathan, collection 128, 1999.

- MAGOUDI, Ali. La Lettre fantôme. Paris : Éditions de Minuit, collection Critique, 1996.

- MARTEAU, Frédéric dans son article « L’obsession grammatographique : Ponge, Perec, Jabès » Paru dans la revue d’étude du dialogue texte-image Textimage. Le numéro 3 de 2009 (intitulé A la lettre) est accessible à l’dresse suivante (page par nous consulté le 29 décembre 2012) : http://www.revue-textimage.com/04_a_la_lettre/marteau1.html

- PEREC, Georges . La Disparition. Paris : Denoël, 1969.

- PEREC, Georges . Les Revenentes. Paris : Julliard, 1972.

- PEREC, Georges. Espèces d'espaces . Paris : Galilée, 1974.

- PEREC, Georges. W ou le Souvenir d'enfance . Paris : Denoël, 197

- TEL QUEL. Tel Quel. Théorie d'ensemble. Paris : Le Seuil, 1968 ; rééd. coll. « Points » en 1990.

* Maître de conférences et Docteur d’État en littérature française, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal

[1]Ce néologisme a été définie comme suit dans la conférence éponyme prononcée à la Société française de philosophie, le 27 janvier 1968 et repris dans Théorie d’ensemble (Paris :Le Seuil, 168)) : « Ce qui s’écrit différance, ce sera donc le mouvement de jeu qui «produit», par ce qui n’est pas simplement une activité, ces différences, ces effets de différence. Cela ne veut pas dire que la différance qui produit les différences soit avant elles, dans un présent simple et en soi immodifié, in-différent. La différance est 1’«origine» non-pleine, non-simple, l’origine structurée et différante des différences. Le nom d’ «origine» ne lui convient donc plus. »

[2] Ce néologisme proposé par Jacques Derrida reprend les principes de la généalogie nietzschéenne et se fixe comme programme de mettre à jour la métaphysique occidentale et d’annuler ses effets qui réduisent l’écriture à un redoublement de la parole.

[3] Ce matériau s’inscrit dans un des quatre horizons de l’écriture perecquienne : « (…) En fait, me semble-t-il, au-delà de ces quatre pôles qui définissent les quatre horizons de mon travail -le monde qui m'entoure, ma propre histoire, le langage, la fiction-, mon ambition d'écrivain serait de parcourir toute la littérature de mon temps sans jamais avoir le sentiment de revenir sur mes pas ou de remarcher dans mes propres traces, et d'écrire tout ce qui est possible à un homme d'aujourd'hui d'écrire : des livres gros et des livres courts, des romans et des poèmes, des drames, des livrets d'opéra, des romans policiers, des romans d'aventures, des romans de science-fiction, des feuilletons, des livres pour enfants… » Penser/classer, Georges Perec, La librairie de XXI° siècles, [Seuil

[4] Paru dans la revue d’étude du dialogue texte-image Textimage. Le numéro 3 de 2009 (intitulé A la lettre) est accessible à l’adresse suivante (page par nous consulté le 29 décembre 2012) : http://www.revue-textimage.com /04_a_la_ lettre/ marteau1.html

[5] Voir bibliographie

[6] Voir Jacques Derrida. De la Grammatologie. Paris : Minuit, 1967.

[7] Voir les rechreches d’OULIPO.

[8] Voir Philippe Lejeune. Le Pacte autobiographique. Paris : Seuil/Poétique, 1975.

[9] Paris : Seuil/Coll. Librairie du XXe siècle, 1990. Voir également « Une autobiographie sous contrainte » de Philippe Lejeune (paru dans le Magazine littéraire n° 316, de décembre 1993 consacré à Georges Perec – pages 18-21).)

[10] « Quand on établit un système de contraintes, il faut qu’il y ait aussi de l’anticontrainte dedans. Il faut – et c’est important – détruire le système des contraintes. Il ne faut pas qu’il soit rigide, il faut qu’il y ait du jeu, comme on dit, que ça grince un peu, il ne faut pas que ça soit complètement cohérent : un clinamen, c’est dans la théorie des atomes d’Epicure ; le monde fonctionne parce qu’au départ il y a un déséquilibre. » dans l’entretien avec Ewa Pawlikowska, dans le numéro n° 7 de Littératures (1983) publié par Toulouse-le Mirail.

[11] « "[…] tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation d'un autre texte. A la place de la notion d'intersubjectivité s'installe celle d'intertextualité, et le langage poétique se lit, au moins, comme double." Julia Kristeva, "Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman", Critique, avril 1967. Ce texte est repris dans Semeiotike. Recherches pour une sémanalyse. Paris : Seuil, 1969.

[12] Voir Bernard Magné. « De l’écart à la trace. Les avatars de la contrainte ». Études littéraires, volume 23 n° 1-, été-Automne 1990.

[13] Infini qui se trouve être l’espace appelé littérature.

[14] Ce rêve d’un espace sans fonction est formulé dans Espèces d’espace. Paris : Galilée, 1974.

[15] In Le Livre des ressemblances. Paris : Gallimard (L’imaginaire), 1991 (1e édition en 1976).

[16] Voir l’article « Economimesis » de Jacques Derrida publié dans l'ouvrage collectif Mimesis des articulations (Paris : Aubier-Flammarion, 1975, pages 57 à 93), et auquel ont participé Sylviane Agacinski, Sarah Kofman, Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy et Bernard Pautrat.

[17] Op. cit., p. 26.

[18] Op. cit.,p. 21.

[19] Voir Marcel Bénabou. « Perec et la judéité » in Colloque de Cerisy. Paris : P.O.L, 1984.

[20] Nous faisons ici référence à la nouvelle d’Henry James (« L’image dans le tapis ») dans ses Nouvelles traduites de l’anglais par Michel Gauthier, John Lee, et Benoît Peters et publié, pour l’édition française, chez Les Éditions de l’Équinoxe à Paris en 1984.

[21] Paris : Galilée, 1987.

[22] Ce néologisme apparaît dans Les revenentes. Paris : Julliard, 1972. Dans ce roman Georges Perec renversant la contrainte de ne pas utiliser la voyelle e qu’il s’était fixé dans la Disparition (Paris : Denoël, 1969), s’impose de n’utiliser d’autre voyelle que la voyelle e.

[23] Paris : Denoël, 1969.

[24] Le "paraphe" est un signe manuscrit, consistant le plus souvent dans l'apposition la signature partielle (initiales des nom et prénoms) des personnes parties à un contrat qu'elles apposent au bas de chacune des pages. Le paraphe a deux fonctions, la première est d'assurer que chacun des signataires ne s'est pas contenté de signer la dernière page mais qu'il a lu l'acte en entier, la seconde est d'éviter l'ajout ou la destruction des pages intermédiaires après la signature de l'acte.

![]() Télécharger l’article en version PDF

Télécharger l’article en version PDF

Résumé

L’importance de l’analyse du discours pour la traduction peut certainement se mesurer à l’aune des facteurs textuels. Ceux-ci constituent, en effet, des aspects transversaux véhiculaires du sens et de la mission d’un texte, lesquels en déterminent les types et le niveau de récurrence. Dans le cas des textes spécialisés, le traducteur dispose sans doute de bien de leviers utiles pour la quête du vouloir-dire.

Cette contribution propose une étude traductologique des facteurs textuels à travers le discours spécialisé et tente de démontrer, sur fond d’un corpus de traductions, le rôle essentiel de ces derniers dans l’appréhension du sens.

Mots clés : facteurs textuels, linguistiques textuelle, sens, analyse du discours, traduction spécialisée

Abstract

The importance of discourse analysis for translation can be measured through textual factors. These are, indeed, crosscutting aspects likely to help uncover the mission and meaning of the text, two main parameters which determine their types and level of recurrence. In the case of specialized discourse, the translator has certainly some useful levers for the quest of the intended meaning.

This paper proposes a translatological study of textual factors through specialized discourse, and attempts to demonstrate, using a corpus of translations, the key role of the latter in the apprehension of meaning.

Key words: textual factors, text linguistics, sense, discourse analysis, specialized translation

Introduction

La grande percée de la théorie dite interprétative dans le domaine de la traductologie, ces dernières décennies, n’a pas empêché, pour autant, le renforcement des rapports de convergence entre linguistique et traduction. En considérant le texte comme matériau principal de l’étude scientifique, il est de plus en plus admis que, autant sur la théorie que sur la pratique, ces deux disciplines ont véritablement besoin l’une de l’autre[1].

En effet, dans le vaste champ pluridisciplinaire de ses centres d’intérêt, la linguistique fait souvent montre d’un domaine dynamique et innovant, essentiellement orienté vers l’étude, la construction et l’amélioration des performances en langue. C’est ainsi que, étant donné qu’en matière d’analyse du discours, le processus de quête du sens s’avère bien souvent complexe et variable d’un texte à l’autre, la linguistique contemporaine en est arrivée, notamment à travers le projet grammatico-textuel[2], à mettre au point une théorie du texte.

L’objectif principal, entre autres, de ce projet consiste en l’étude systématique de ce qu’il est convenu d’appeler les facteurs textuels, afin de voir comment et en quoi ces derniers peuvent affecter ou faciliter la compréhensibilité d’un texte. C’est surtout en tout cela que les méthodes et résultats de la linguistique sont plus que jamais d’un grand apport pour la traduction en tant que processus.

Aujourd’hui, vu l’importance que revêt une telle approche dans le cas de la traduction en général, et plus particulièrement de la traduction spécialisée, il nous semble fort utile de considérer les rapports entre traduire un texte de spécialité et analyser les facteurs qui en font et déterminent la textualité.

Le présent article s’attache à démontrer comment les facteurs textuels interviennent comme leviers essentiels d’appréhension du sens dans le processus de traduction des textes de spécialité. Pour ce faire, nous en dégageons, dans un premier temps, puis analysons les différents types récurrents à travers le discours spécialisé, en nous appuyant notamment sur un corpus constitué de deux textes du genre suivis de leurs traductions respectives.

I. Les facteurs textuels : un objet d’étude de la linguistique contemporaine

Comme la plupart des sciences humaines, la linguistique a aussi connu, dans son évolution, un certain nombre de phases d’innovations ayant souvent abouti à l’émergence de nouvelles tendances globalement inspirées de son orientation classique.

En effet, aux premières années de sa naissance, la linguistique se reconnaissait à une seule position fondamentale (Hymes : 1991) : l’étude spécialisée de la structure et de l’histoire de langues particulières, de groupes de langues et de familles de langues. Beaucoup plus tard, précisément au début de la seconde moitié du siècle dernier, sous l’impulsion des idées de N. Chomsky, elle a connu un élargissement à la psychologie cognitive et à la nature psychologique de l’être humain : ce furent alors les prémices de l’actuelle psycholinguistique.

De nos jours, la discipline a opéré une sorte de retour à la source, non pour reconsidérer les mécanismes d’évolution ou d’utilisation de la langue, mais justement pour analyser la structuration de celle-ci dans son cadre de manifestation concrète : le discours, oral ou écrit. Né à la suite et, dans une certaine mesure, en réaction aux idées chomskyennes, sous les plumes d’éminents linguistes et psycholinguistes tels que Sperber, Hymes, Van Dijk, Charolles, etc., le courant de la linguistique textuelle a lui aussi connu des ramifications internes ayant donné naissance à des sous-domaines comme l’étude des facteurs de compréhensibilité et de lisibilité textuelles :les notions de cohésion ou de continuité, de cohérence, de pertinence, de situationalité, d’intentionnalité, etc.

Il s’agit essentiellement, pour cette linguistique textuelle, telle qu’entendue par Beaugrande ou Charolles, de procéder à l’identification et à la description des différents systèmes de marques contribuant à la cohésion du discours ou encore à l’étude des propriétés constitutives du texte ainsi que leurs différents emplois dans un contexte communicationnel. C’est en somme mener une étude ayant pour but de voir comment la langue fournit à ses utilisateurs un ensemble de moyens leur permettant d’indiquer certains rapports qu’ils établissent entre les différentes choses qu’ils expriment, notamment par le repérage des facteurs textuels à même de conférer au discours une certaine homogénéité ou continuité. Ceci reviendrait, d’après Rastier, à mettre en lumière les propriétés de cohésion et de cohérence qui font qu’un texte n’est pas réductible à une simple suite de mots !

I.1. Approches définitoires

Afin de mieux cerner et aborder les différents types de facteurs textuels, il convient ; en premier lieu, de tenter d’en dégager une définition sur la base de quelques approches assez édifiantes.

I.1.0. Préliminaires

Bien qu’une étude systématique des facteurs textuels soit une orientation assez nouvelle de la linguistique contemporaine, pourtant leur emploi, ou du moins leur évocation, dans les domaines pédagogique et docimologique ne date pas du tout d’aujourd’hui[3] ! En vérité, on ne peut ignorer l’existence, dans la plupart des copies d’élèves ou d’apprenants en langues, des remarques du genre « manque de cohérence », « manque de pertinence » ou parfois même « manque de cohésion dans les idées »… ! Mais toujours est-il qu’une définition exacte de ces termes est souvent sujette à controverses, notamment quant à leur applicabilité dans le cadre textuel.

Alors que les dictionnaires, tels que le Robert et le Hachette, définissent par exemple la cohérence respectivement comme le rapport étroit d’idées qui s’accordent entre elles et le rapport de logique et d’adhérence entre les idées d’un discours, les spécialistes de la question, eux, s’adonnent à des spéculations assez généralistes mais plutôt édifiantes !

I.1.1. L’approche psycholinguistique

L’approche psycholinguistique sur les facteurs textuels s’intéresse essentiellement aux notions de cohérence, de cohésion et, dans une moindre mesure, de pertinence du discours, et a connu ses véritables premières théories entre la fin des années soixante-dix et le début des années quatre-vingt.

C’est Van Dijk qui, par exemple, à partir de l’étymologie textus (tissé), met en relief le caractère indissociable des notions de cohésion, de cohérence et de texte. Dans son célèbre ouvrage intitulé « Le texte », il tente d’expliquer, entre autres, que la cohérence d’un texte se trouve dans les liens qui se forment entre ce qu’il appelle la microstructure (niveau des phrases) et la macrostructure (le sujet développé d’une phrase à l’autre pour constituer un tout homogène). Pour Van Dijk et Kinstch, la cohérence du discours réside en grande partie dans la reprise d’un argument dans la structure propositionnelle.

Parallèlement, Johnson-Laird (1983), abordant la question sous un autre angle, note que « dans un discours, chaque phrase doit référer explicitement ou implicitement à une entité à laquelle il a déjà été fait référence (ou qui a été introduite) dans une autre phrase, car seule cette condition permet d’intégrer les phrases dans un modèle unique » (p. 371). Pour lui, la cohérence et la cohésion du discours représentent des facteurs clés permettant au lecteur d’enregistrer les informations suivant leur fil d’apparition et à les intégrer dans un schéma mental. C’est là un principe fondamental de la compréhensibilité du discours.

Dans le même ordre d’idée, Sperber et Wilson (1989), considérant les notions de cohérence et de pertinence, soutiennent que l’interprétation de tout énoncé ou de toute séquence d’énoncés est gouvernée par un principe unique qu’ils appellent pertinence optimale. Contrairement à ce que défendent certains théoriciens en linguistique textuelle, ce principe s’applique même quand il n’y a pas d’infraction au critère de cohérence. Selon eux, l’interprétation du langage est en effet fondamentalement contextuelle et inférentielle : elle suppose l’élaboration d’hypothèses contextuelles qui assurent la manifestation des informations en situation. Le contexte, ici, n’est pas conçu comme donné, il ne se réduit en particulier pas à des savoirs latents supposés partagés (cf. Moeschler, 1994), il est construit par l’interprétant et peut se modifier au fur et à mesure qu’il avance dans la découverte du texte.

Afin de mieux saisir les notions de cohérence et de pertinence selon l’approche psycholinguistique, prenons un cas d’illustration :

Exemple1 : le lundi matin dernier, la circulation automobile était presque impossible dans la banlieue dakaroise parce qu’il avait abondamment plu la veille au soir.

Cet énoncé fait à la fois montre d’une cohérence (présence du marqueur de causalité) et d’une pertinence (logique relation de cause à effet entre la proposition principale et la proposition subordonnée) indiscutables !

Mais,

Exemple2 : avant-hier il a beaucoup plu sur l’île, suite à l’envahissement de Saint Louis par des touristes venus de toutes parts.

On note dans cet exemple, certes une certaine cohérence (utilisation du connecteur temporel suite à), mais quant à la pertinence, elle brille par son absence (en effet, on conviendra aisément qu’il n’existe a priori aucun rapport entre l’abondance de pluie et l’affluence de touristes sur l’île). La cohésion de l’énoncé, par contre, se manifeste à travers la référence cataphorique établie entre les termes île et Saint Louis pour éviter la répétition.

En outre, on ne saurait passer sous silence deux autres facteurs clés dont le repérage te l’analyse permettent un approfondissement de la compréhension du texte : l’intentionnalité et la situationalité.

En effet, telle que définie par Searle dans son ouvrage ainsi intitulé, « l’intentionnalité est la propriété en vertu de laquelle toutes sortes d’états et d’événements mentaux renvoient à ou concernent ou portent sur des objets et des états de choses du monde » (1985 :15). En d’autres termes, l’intentionnalité d’un texte qui n’est autre que celle de son auteur, renvoie à l’ensemble des intentions ayant présidé à sa mise en forme. Sa détermination doit donc constituer une étape préalable à la traduction, du moins théoriquement.

Quant à la situationalité, elle joue un rôle, sans doute pas des moindres, dans l’appréhension objective du sens d’un texte. On entend par situationalité, ou encore contexte, la relation intrinsèque qui lie un texte à une situation donnée. La compréhension, précisément en vue d’une éventuelle traduction d’un texte passe nécessairement par sa contextualisation ou situationalisation, c’est-à-dire son cadrage systématique dans une situation de communication ayant motivé sa production.

I.1.2. L’approche linguistique

I.1.2.1. Cohésion et cohérence chez M. Charolles

De façon générale, la notion de facteurs textuels passe pour une initiative premièrement linguistique. Même si l’ensemble des approches s’appuie sur la vision propre de leurs auteurs respectifs, il existe toutefois des conceptions transversales entre les unes et les autres.

Avec Charolles (1978, 1988), la notion de cohérence textuelle est un principe très général d’interprétation du langage en contexte, tandis que la cohésion, plus ou moins externe à la structure sémantique du texte, est marquée par des éléments lexico-grammaticaux qui permettent sa lisibilité comme corps homogène.

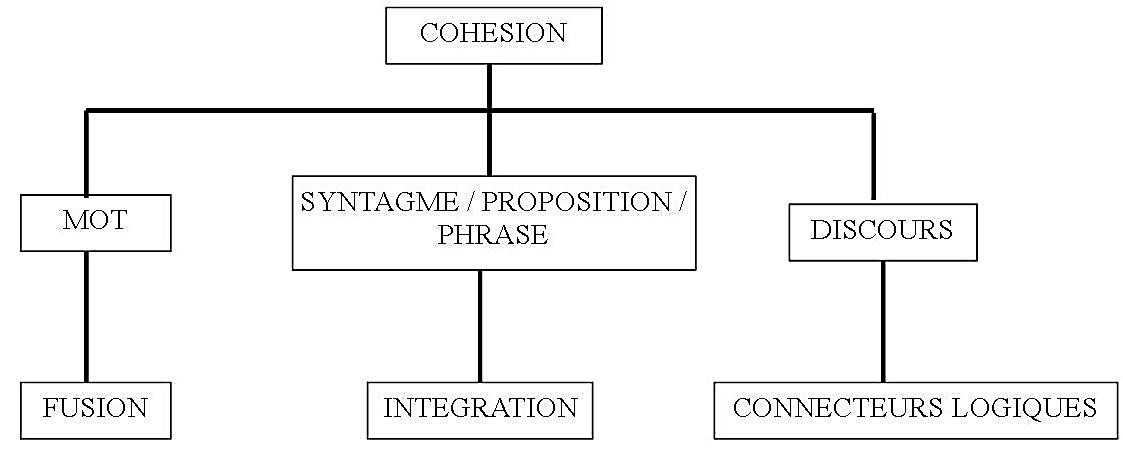

Pour donner une représentation assez visuelle de cohésion, il propose le schéma général suivant :

Figure 1 : représentation schématique des relations de cohésion

Source : Charolles (1988)

On relèvera dans ce schéma deux faits importants :

─La cohésion d’un texte commence par sa microstructure et s’étend progressivement à la macrostructure, au fur et à mesure que les phrases se succèdent.

─La cohésion d’un texte n’inclut pas nécessairement sa cohérence, mais il est aussi à noter qu’un discours peut être cohérent sans faire montre d’une quelconque cohésion.

Prenons deux exemples pour illustrer ce qui précède :

Exemple1 : Mass a échoué. Il n’a pas eu l’UE de traduction, où l’on remarque une cohérence sans cohésion.

Mais,

Exemple2 : Mass a échoué parce qu’il n’a pas eu l’UE de traduction, où l’on note à la fois cohérence et cohésion.

Outre que l'étude du fonctionnement de ces marques amène déjà, selon les propos de Charolles (1988) aux confins de la pragmatique linguistique, elle ne permet pas de rendre compte des nombreux cas où une séquence paraît parfaitement cohérente quoiqu’elle ne comporte aucun indicateur relationnel. L'occurrence d'un connecteur et/ou d'une anaphore et/ou d'une quelconque autre marque de cohésion n'est en effet ni une condition nécessaire ni une condition suffisante pour que par exemple une suite de deux énoncés paraisse former une séquence cohérente intelligible en tant que tout.

Partant de ce point de vue et s’inspirant de travaux en grammaire du texte, Charolles propose quatre règles de bonne formation textuelle, permettant de concilier ces facteurs textuels clés et la pédagogie.

Règle 1, la répétition : elle consiste principalement en l’observation et l’utilisation des multiples procédés de rappel (anaphore, cataphore…)

Règle 2, la progression : elle concerne l’utilisation des connecteurs logiques, des marqueurs de texte, des types de progression thématique…

Règle 3, la relation : c’est la prise en considération de la situation de communication (aspects contextuels, intention de l’énonciateur, type de texte…)

Règle 4, la non-contradiction : cette dernière règle signifie qu’aucun élément sémantique ne doit contredire un contenu posé ou présupposé.

Par ailleurs, Charolles relève également la syntaxe comme un puissant facteur textuel d’intégration des données verbales, et qui repose sur des relations entre des textes appartenant à des catégories grammaticales déterminées et susceptibles d’occuper des positions prédéterminées. A cet égard, il faudrait préciser que les connexions structurales qui sont des systèmes de solidarité[4] à même de conférer au texte une certaine continuité ou homogénéité, relèvent essentiellement du dispositif syntaxique.

I.1.2.2. L’approche de Beaugrande et Dressler (1981)

L’évolution de la linguistique textuelle a connu un tournant décisif avec la publication en 1981 de ce qu’on pourrait qualifier de chef-d’œuvre dans ce domaine : la célèbre Introduction to Textlinguistics de R. de Beaugrande et W. Dressler. Les auteurs y exposent de façon scientifique sept facteurs textuels qui passent pour des standards en la matière : la cohésion, la cohérence, l’intentionnalité, l’acceptabilité, l’informativité, la situationalité et l’intertextualité.

Vu l’aspect assez restreint de la présente étude et la nature du corpus y afférant, nous proposons de n’en considérer que quatre, non des moins significatifs : la cohésion, la cohérence, l’intentionnalité et l’informativité.

- La cohésion

La notion de cohésion chez Beaugrande et Dressler recouvre ‘‘les voies et moyens par lesquels les composants superficiels du texte, c’est-à-dire les mots entendus ou vus, sont reliés les uns aux autres dans une séquence où ils dépendent les uns des autres suivant les formes grammaticales et les règles d’usage’’ (p. 3). En d’autres termes, un texte manifestera une certaine cohésion lorsque l’ensemble des idées qui le constituent se présentent sous une forme d’interconnexion assurée par des marqueurs logiques tels que les connecteurs de causalité, de conséquence, de concession ou d’opposition, etc. Cette conception, loin de s’ériger en exception, recoupe nettement, dans une large mesure, avec les précédentes.

- La cohérence

Alors que la cohésion se manifeste à la surface du texte, la cohérence, elle, se rattache plutôt au contenu propositionnel du discours. Ces auteurs la définissent, en substance, comme la façon dont les composants de ce qu’ils appellent Univers Textuel, c’est-à-dire la configuration des concepts et les rapports qui sous-tendent le ‘texte-surface’, entretiennent entre eux de l’homogénéité et font montre d’une certaine pertinence. C’est dire que ce qui fait la cohérence d’un discours n’est pas à chercher à la surface mais au fond caractérisé par une pertinence claire.

- L’intentionnalité

De tous les facteurs textuels, l’intentionnalité paraît être d’une conception plus consensuelle. En effet, psycholinguistes (Teun Van Dijk, Kinstch), linguistes (Beaugrande et Dressler, Charolles) et même philosophes (Searle, 1985) s’accordent à dire que le terme désigne la somme des intentions ayant motivé la production du discours. Sa détermination est censée permettre de pouvoir entamer la traduction du texte en question.

- L’informativité

L’informativité est un facteur peu récurrent en linguistique textuelle. Beaugrande et Dressler la conçoivent comme le niveau auquel l’information convoyée par le texte peut paraître inattendue et nouvelle chez le récepteur. Même s’ils admettent qu’elle s’applique généralement au contenu, ils soulignent toutefois que tout dans le corps textuel, à la surface comme au fond, peut être porteur d’information.

I.2. Synthèse

A la suite de ce bref survol de quelques approches sur la notion de facteurs textuels, se dégagent un certain nombre de positions transversales, lesquelles convergent parfaitement dans le même sens que le modèle de Graesser (cf. Charolles, 2000) : la compréhension d’un texte se construit au fur et à mesure de sa lecture en une représentation cohérente de son contenu. Pour ce faire, l’on doit impérativement déterminer les relations entre les différents mots et phrases du texte (cohérence locale) ainsi que celle qui relient les différentes parties du texte (cohérence globale) ; l’établissement de ce dernier type de cohérence s’appuiera sans aucun doute sur les relations qui unissent les phrases et les paragraphes, notamment les relations de cause à effet, de contraste, de similitude, etc. Celles-ci peuvent être indiquées explicitement dans le texte par des marqueurs linguistiques ou connecteurs logiques tels que parce que, afin que, de sorte que, bien que, à cause de, etc. Mais lorsqu’elles sont laissées implicites par l’auteur, le lecteur doit pouvoir les inférer en sollicitant son bagage cognitif général !

C’est en substance à ce niveau que les textes spécialisés se distinguent, puisque le lecteur ne dispose pas souvent de ces connaissances externes à l’abord du texte, vu le caractère spécifique et nouveau du thème traité en général.

II. Illustration en traduction de textes spécialisés

II.0. Préliminaires

Il nous semble important, avant d’entrer dans le vif de cette partie, d’examiner d’abord ce que recouvre les notions de traduction spécialisée, et par-delà, texte spécialisé ou encore langue spécialisée.

En effet, la notion de langue spécialisée ou langue de spécialisation s’oppose terminologiquement à celle de langue commune. Si l’on entend par cette dernière l’ensemble des mots et expressions qui, dans leur contexte d’utilisation, ne se réfèrent à aucun domaine spécifique (Rondeau, 1984), par langue de spécialisée c’est justement le contraire qu’il faut envisager ; elle désigne un ensemble lexical déterminé, conçu par et pour les spécialistes d’une activité ou d’un domaine donné en vue de faciliter la communication entre eux. On peut alors l’appeler de l’extérieur, sans risque d’exagérer, langue ésotérique !

Ainsi, un texte spécialisé sera une succession de concepts, termes ou encore notions propres à un domaine bien précis dans un tout cohérent et homogène.

Par ailleurs, il convient de noter la relation de synonymie entre texte spécialisé et texte technique, comme démontré par Durieux (1988). Un texte, dans la mesure où il véhicule une information précise, particulièrement propre aux domaines technique et scientifique, et s’abstrait de l’aspect esthétique peut être assimilé à un texte technique…

Contrairement au texte général ou commun, englobant une multiplicité d’éléments intertextuels qui déterminent en grande partie sa teneur et, ipso facto, aident à sa compréhension, le texte spécialisé semble bien plus restreint. C’est le plus souvent un discours spécifique conçu de façon ponctuelle pour une utilisation ponctuelle par un type de lectorat bien précis !

Cette particularité, en plus du caractère plus ou moins univoque du lexique employé, fait que les facteurs textuels sont assez souvent implicites ou rendus accessoires à la compréhension. En effet, l’insouciance de l’esthétique et le souci constant de ne dire que ce qui doit être compris et, le cas échéant, applicable dans l’immédiat, ôtent au texte spécialisé, dans une certaine mesure, toute cette rigueur dans la syntaxe ou le style. Ceci pourrait participer, en général, à inhiber les facteurs textuels, du reste plus visibles dans un texte général.

En revanche, les notions de temps et d’aspect, constituant des paramètres importants du facteur cohésion, apparaissent souvent sous leurs formes les plus claires et simples…

Dans cette seconde partie, l’objectif principal est de tenter une application, ou peut-être même procéder à une vérification, des approches précédemment analysées sur les réalités textuelles en traduction spécialisée.

Suivant la méthodologie adoptée, nous essayerons ainsi de voir, sur fond de textes illustratifs, le rôle des facteurs textuels dans la traduction de textes de spécialité. L’analyse qui s’en suivra va s’appuyer sur quelques facteurs dignes d’intérêt en rapport avec le contenu spécifique des textes choisis. Il s’agit de textes techniques traitant de domaines scientifiques et dont nous avons recueilli quelques traductions qui serviront de support à notre analyse.

II.1. Exemples de traductions de textes spécialisés.

Les deux extraits de textes suivants, suivis de leurs traductions respectives, vont nous servir de support dans l’analyse des différents facteurs textuels souvent caractéristiques du discours spécialisé. Il convient de préciser, avant tout, que la présente analyse ne nourrit pas la prétention de traiter de façon exhaustive tous les facteurs textuels généralement connus ; elle ne portera que sur quatre, comme énoncé ci-haut, vu leur rôle prépondérant dans la structure des textes spécialisés en présence.

Par ailleurs, le choix de ces deux traductions, tout comme des textes originaux, obéit globalement, au-delà de leur caractère purement spécialisé, à ce critère essentiel : la présence, en amont, des quatre facteurs textuels étudiés ici et leur réapparition systématique, en aval, notamment à travers le processus de réexpression des diverses unités sémantiques.

Τexte1 : La fabrication du pain[5]

La fabrication du pain repose sur l’action d’un champignon microscopique, la levure et éventuellement de bactéries lactiques dans le cas du pain au levain, sur les composants du blé.

Pour mieux comprendre ce qui se passe

Dans la pâte, en absence d’oxygène, les microorganismes naturellement présents dans la farine ou apportés sous forme de levure de panification dégradent les sucres naturellement présents dans la farine au cours du processus de fermentation pour produire l’énergie qui est nécessaire à leur vie.

Lorsque la pâte est fermentée à l’aide de levain, on laisse se développer les microorganismes présents dans la farine. Dans 100 g de farine, vivent naturellement un million (106) de levures, essentiellement du genre Saccharomyces et 10 millions (107) de bactéries, essentiellement lactiques.

Lorsque la pâte est fermentée à l’aide de levure de boulangerie, un apport de 2,5 g de levure de boulangerie pressée pour 100 g de farine fournit 25 milliards (25 x 109) de cellules. Leur action prédomine au cours de la panification.

Au cours du pétrissage, à partir des sucres, les bactéries produisent de l’acide lactique ou de l’acide acétique et de l’alcool selon les genres en présence ; la levure fabrique de l’alcool et du gaz carbonique.

Les sucres naturellement présents dans la farine sont le glucose et le saccharose. Ils représentent au maximum 0,5 g pour 100 g de farine auxquels s’ajoutent au plus 25 g de maltose libérés par kg de pâte sous l’action d’enzymes naturellement présentes dans la farine. (…)

Traduction: (publiée sur le même site : www.inra.fr et mise à jour à la même date)

The manufacture of bread

The manufacture of bread rests on the action of a microscopic mushroom, the yeast and possibly of lactic bacteria in the case of bread to leaven, on the components of wheat.

To better understand what happens

In the dough, in absence of oxygen, the naturally present micro-organisms in flour or brought as yeast of panification damage the naturally present sugars in flour during the process of fermentation to produce the energy that is necessary to their life.

When the dough is fermented with the help of leaven, one lets develop itself the present micro-organisms in flour. In 100 g of flour, live a million naturally (106) of yeasts, essentially of the Saccharomyces kind and 10 millions (107) of bacteria, essentially lactic.

When the dough is fermented with the help of yeast of bakery, a contribution of 2,5 g of hurried bakery yeast for 100 g of flour provides 25 billions (25 x 109) of cells. Their action predominates during the panification.

During kneading, from sugars, the bacteria produce the lactic acid or the acetic acid and the alcohol according to the kinds in presence; the yeast manufactures the alcohol and the carbon dioxide.

The naturally present sugars in flour are glucose and sucrose. They represent to the maximum 0,5 g for 100 g of flour to which are added to the more 25 g of maltose freed by kg of dough under the action of naturally present enzymes in flour. (...)

Par J. M. Salmon

Τexte2 : A propos de l’énergie solaire[6]

II.2. Des constats

Dans ces textes, quatre facteurs essentiels, à savoir la cohésion, la cohérence, l’informativité et l’intentionnalité, vont intéresser notre analyse d’autant plus que d’autres tels que l’acceptabilité, la situationalité et l’intertextualité paraissent ici plus ou moins accessoires.

Dès l’abord des textes originaux, une porte s’ouvre sur un facteur sine qua non à la compréhension : l’intentionnalité ; celle-ci transparaît, en effet, à travers les titres, et le lecteur-traducteur n’aura pas alors à passer par quatre chemins, comme c’est souvent le cas ailleurs, pour la débusquer. C’est justement ce qui explique la correspondance établie entre les termes des titres de départ et d’arrivée (Texte1 : » manufacture » pour « fabrication », « of » pour « de », « bread » pour « pain » ; texte2 : « con respecto a » pour « à propos de », « l’énergie solaire » pour « la energía solar »). Ainsi, le fil conducteur saisi avec une certaine certitude, le traducteur, dans sa traduction, a pu suivre, sans égarement à quelque niveau que ce soit, la description conceptuelle du processus de fabrication de pain, tout comme l’explication de l’origine et de l’utilité de l’énergie solaire, de la nature aux fonctions de l’aliment et de la ressource en question, ce qui fait par ailleurs le fond des textes. C’est là une manifestation claire de la règle dite de relation de Charolles.

Ensuite, du point de vue informatif, c’est-à-dire l’effet de l’information donnée sur le lecteur, un constat général s’impose : en effet, vu la nature du texte en soi, le lecteur-traducteur reste plus ou moins confronté à un déluge d’informations tout de même interconnexes et convergentes ; car, en dépit de leur diversité, elles ont toutes pour fonction d’expliciter davantage les thèmes traités (ici, les titres) et ne s’en écartent en aucune façon. De ce point de vue, l’informativité du texte, déterminée par la nouveauté de l’information convoyée chez le lecteur, se trouve renforcée ; le lecteur-traducteur ne découvre pas qu’une chose nouvelle, mais tous les éléments internes et externes qui la caractérisent, et ce, dans les moindres détails scientifiques. C’est ce qui explique la présence massive de chiffres à travers les textes, notamment au niveau du texte1.

En outre les facteurs de cohésion et de cohérence, manifestes soit explicitement (syntaxe ou aussi structure de surface[7]) soit implicitement (séquentialité, temps et aspects), se présentent ici, comme d’ordinaire d’ailleurs, de façon indissociable. En fait, sur le plan de la cohésion, par exemple, trois facteurs la mettent en relief :

▬Le temps : vu la fonction descriptive du texte, le temps utilisé, à juste titre, est le présent simple (Texte1 :‘rests’= ‘repose’, ligne1, ‘happens’=’se passe’, ligne4 ; texte 2 : ‘travels’=’voyage’, ligne1, etc.)

▬L’aspect : en fonction du temps employé, l’aspect essentiel des idées élaborées fait état de vérité générale scientifique ou d’actions à exécution évidente. Ce sont généralement des faits impassibles de toutes sortes d’interprétations (Texte1 : Les sucres naturellement présents dans la farine sont le glucose et le saccharose, paragraphe7 ; texte2 : les applications les plus fréquentes ont trait au chauffage de l’eau et des locaux, paragraphe2).

▬La récurrence de facteurs temporels (lorsque=when, au cours de=during…) ainsi que l’interconnexité des idées développées…

Quant au facteur de cohérence, il paraît plus ou moins inclus dans la cohésion globale du texte. La cohérence est parfois notable à travers la succession des informations dans une logique qui fait sens et corroborée par la présence d’éléments quantitatifs qui viennent renforcer la crédibilité du discours (ligne 5, texte1).

II.3. Analyse des constats

Il n’est pas surprenant, au regard des différents constats notés dans les deux textes, de voir que la spécificité des textes spécialisés par rapport à ceux de diffusion générale s’accentue au niveau des quatre facteurs essentiels énumérés plus haut. Vu les circonstances de sa production, le plus souvent subordonnée à des besoins d’un moment donné où à un type de destination prédéfini, ce genre de textes ne peut, à notre sens, constituer un cas d’ étude idéal pour faire ressortir tous les facteurs textuels omniprésents dans n’importe quel discours ‘‘grand public’’, littéraire ou journalistique.

En effet, un facteur, tel que la situationalité par exemple, n’apporte pas grand-chose ici qui puisse aider le lecteur-traducteur à mieux appréhender le sens du texte. Il n’existe aucun indice paratextuel encore moins contextuel à cet égard. Les seuls détails dont dispose le traducteur dès la découverte du texte se ramènent au titre et à l’auteur. Voilà pourquoi l’essentiel de l’opération compréhension-traduction ne doit se jouer que sur des facteurs comme la cohésion, la cohérence, l’intentionnalité et l’informativité, lesquels peuvent éclairer sur l’orientation exacte du texte.

C’est ainsi que pour l’intentionnalité, une analyse méthodique ou même terminologique du texte en vue de la dégager paraît bien accessoire ici : celle-ci est en effet, comme démontré précédemment, explicitée dès l’abord du texte (Texte1 : La fabrication du pain ; texte2 : A propos de l’énergie solaire), en d’autres termes dans ce type de communications dites scientifiques et techniques (C.S.T.), comme le fait remarquer G. Rondeau (1981 :27), ce sont bien plus des styles particuliers, qui caractérisent la structuration des idées émises, que des formules stylistiques assez impénétrables propres aux autres types de discours. Le seul fait d’être produites par et à l’intention des spécialistes d’un domaine ou d’une activité donnés leur épargne toute cette pédanterie au niveau du style.

La lecture d’un texte de type journalistique permet de confirmer ce qui précède. Dès les premières phrases de lecture, le lecteur-traducteur est en général mentalement assailli par diverses interrogations telles : qui parle ? Où ? Quand ? A qui ? Pourquoi ? Comment ? Sans oublier d’autres questions pragmatiques relatives aux personnages, aux temps verbaux et aux aspects qui en découlent. des questions dont le traducteur spécialisé pourrait pourtant se passer ; ce qui importe à ce dernier, ce sont les renseignements multiples que le texte, à travers ses différentes structures (macro et micro), lui apportent sur le sens du message communiqué, et peu importe comment, car les termes et les concepts, ainsi que les phrases qu’ils constituent, sont très peu sujets à interprétation : il faut juste les entendre tels qu’ils apparaissent ; et cela, c’est la notion d’univocité terminologique[8] qui le garantit !

Au demeurant, si nous considérons avec Politis (2000) que les facteurs textuels, pris dans leur globalité, jouent un rôle non négligeable dans l’interprétation des référents pragmatologiques, force est de souligner qu’en matière de traduction spécialisée ce sont surtout la cohérence et l’informativité du texte sur lesquelles le traducteur devra davantage s’appuyer afin d’aboutir à un discours intelligent et intelligible. Sur le niveau de la cohérence textuelle, on ne dira jamais assez que la structuration raisonnée des idées en dépend, notamment en conjonction avec la notion de pertinence citée plus haut.

Enfin, dans la mesure où un texte, de quelque type qu’il soit, constitue, selon les termes de Beaugrande et Dressler, un système cybernétique régulant de façon continuelle les fonctions principales des occurrences qui le composent, on conviendra alors que dans les discours spécialisés cette régulation semble un peu plus claire et accessible, eu égard à la simplicité du style et de la syntaxe, importants facteurs de cohésion.

Conclusion

Au terme de cette étude plus ou moins synthétique, donc loin d’être exhaustive, sur les mécanismes de fonctionnement et les rôles des facteurs textuels en traduction de discours spécialisés, nous pouvons dégager un certain nombre de constats quelque peu globaux :

- Premièrement, il est à souligner qu’il existe une différence notoire relative au fonctionnement et à la structuration des facteurs textuels entre discours spécialisés et discours général. Comme nous l’avons précédemment noté, cette réalité est due en grande partie à la différence stylistique de part et d’autre, et aussi au type de mission spécifique à chaque texte.

- Deuxièmement, contrairement aux textes de diffusion générale, les textes spécialisés ne constituent généralement pas un champ d’exploration et d’exploitation idéal des facteurs textuels dans leur globalité, tels qu’ils sont énumérés par Beaugrande et Dressler (1981). Ce constat s’explique en partie par les mêmes raisons que le précédent (différence de style et de mission des textes).

- Enfin, l’analyse des facteurs textuels présents dans un texte, en vue de sa traduction, révèle une fois de plus qu’entre la traductologie et la linguistique, en dépit des divergences d’approches relevées çà et là, il n’existe véritablement pas de cloison étanche.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

-BEAUGRANDE R.-A. et DRESSLER W. U. Introduction to Text Linguistics. London: Longman, 1981.

-BOISSEAU, M. et CHUQUET, H. « Linguistique et traduction : réflexions théoriques et applications », Revue française de linguistique appliquée. XIV-1 (5-9), 2009.

-CHAROLLES, M. « Enseignement du récit et cohérence du texte » dans Langue française. no 38, Larousse, 1978.

-CHAROLLES, M. «Les études sur la cohérence, la cohésion et la connexité textuelles depuis la fin des années 1960». Modèles linguistiques. Tome X, Fasc. 2, 1988.

-DUBUC, R. Manuel Pratique de Terminologie. Montréal: Linguatech, 1978.

-DURIEUX, C. Fondement didactique de la traduction technique. Paris : Didier Erudition, 1988.

-ECO, U. Limites (Les) de l’interprétation. trad. Par Myriem Bouzaher. Paris : Grasset, 1990.

-HACHETTE. Dictionnaire Encyclopédique. Paris : Hachette, 1998.

-HYMES, D. H. Vers La Compétence de Communication. Paris : Edition Didier, 1991.

-JAKOBSON, R. Essais de Linguistique Générale. Paris : Editions de Minuit, 1963.

-JOHNSON-LAIRD, P.-N. Comprehension as the construction of mental model. In H.-C. Longuet-Higgins, J. Lyons & D.-E. Broadbent (Eds.), “The psychological mechanisms of language”, London: The Royal Society, 1983.

-KINSTCH, W. & VAN DIJK, T.A. Strategies of Discourse Comprehension. New York: Academic Press, 1983.

-LADMIRAL, J.-R. Traduire: théorèmes pour la traduction. Paris: Payot, 1979.

-MAINGUENEAU, D. Nouvelles tendances en analyse du discours. Paris: Hachette, 1987.

-MAINGUENEAU, D. Les Termes clés de l’analyse du discours. Paris : Seuil, 1996.

-MAINGUENEAU, D. L’analyse de discours. Paris : Hachette, 1997.

-MOESCHLER, J. Dictionnaire encyclopédique de pragmatique / J. Moeschler et A. Reboul.- Paris : Seuil, 1994.

-PERGNIER M. « Traduction et linguistique : sur quelques malentendus », La linguistique. Vol. 40, pp.15-24. DOI: 10.3917/ling.401.0015, 2004.

-POLITIS, M. « Le Sort des Référents Pragmatologiques dans le Texte d’arrivée en Traduction Juridique », Communication présentée au colloque internationalTraduction juridique : Histoire, Théories et Pratique, organisé par l’École deTraduction et d’Interprétation de l’Université de Genève du 19 au 21 février 2000.

-RASTIER, F. Sens et textualité. Paris : Hachette, 1989.

-RASTIER, F. Sémantique Interprétative. Paris : Presses Universitaires de France, 1984.

-RONDEAU, G. Introduction à La Terminologie. 2e Edition. Québec : Gaëtan Morris Editeur, 1984.

-SEARLE, J. L’intentionnalité. Paris : Les Editions de Minuit, 1985.

-SELESKOVITCH, D., & LEDERER, M. Interpréter pour traduire. Paris : Didier Erudition, 1984.

-SPERBER, D. et WILSON, D. La pertinence: communication et cognition. Paris: Editions de Minuit, 1989.

-VAN DIJK, T. A. « Le texte » in Dictionnaire des littératures de langue française. tome III, Bordas, 1981.

* Enseignant/Chercheur, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal/ Laboratoire du CRISCO, Université de Caen, France

[1]Maurice Pergnier (2004),Maryvonne Boisseau et Hélène Chuquet (2009), etc. sont, en particulier de ceux qui prônent une transdisciplinarité naturelle et féconde entre Linguistique et Science de la Traduction.

[2] Les principaux tenants de ce nouveau courant linguistique, qui refuse qu’un texte soit réduit à une simple suite de mots et propose, de facto, une analyse plus profonde de sa structure en vue de sa compréhension objective, sont M. Charolles, Beaugrande et Dressler, Van Dijk, Sperber, etc.

[3] En effet, c’est précisément dans les années « quatre-vingt », période glorieuse pour la linguistique textuelle, que l’on note les premières études approfondies sur l’importance des facteurs textuels, notamment à travers les travaux de Beaugrande et Dressler (1981), Charolles (1988), etc.

[4] Terme propre à la terminologie de M. Charolles (1995)

[5] Texte publié sur le site de l’INRA, http://www.inra.fr . Date de création : 25 février 2005. Date de dernière mise à jour : 02 Mai 2010.

[6] On trouvera l’original et la traduction de ce texte en annexe

[7] Cf. Beaugrande et Dressler (1981)

[8] L’un des postulats en terminologie repose sur la thèse selon laquelle chaque terme à l’intérieur d’un discours spécialisé ne doit renvoyer qu’à un et un seul concept (Rondeau : 22).

![]() Télécharger l’article en version PDF

Télécharger l’article en version PDF

Résumé

Cet article est une analyse des significations symboliques de l’imagerie animale dans Age of Iron de John-Maxwell Coetzee. Il démontre que les figures animales sont, d’un côté, utilisées comme éléments de caractérisation des oppresseurs blancs sous l’apartheid, dont les habitudes culturelles peuvent être considérées comme cause profonde de la discrimination ; et d’un autre, elles servent de symbole de leurs politiques répressives. Cette étude montre, également, que ces métaphores animales, combinées à la satire et à l’allégorie, constituent des signifiants qui assurent une critique acerbe de tout exclusivisme racial et culturel.

Mots clés: bestiaire, imagerie, image, symbolisme.

Abstract

This article is an analysis of the symbolical meanings of animal imagery in John-Maxwell Coetzee’s Age of Iron. In this way, it shows that some animal figures are used by the she-narrator to highlight some physical and moral features of her community that could be taken as the root cause of racial violence but also to draw a symbolical image of the corrosive nature of apartheid. Ultimately, this article demonstrates that animal metaphors, combined with satire and allegory, are eloquent signifiers that allow a caustic indictment of any racial or cultural sectarianism.

Keys words: bestiary, imagery, image, symbolism.

Introduction