Sur le fil...

Safara n°22 est désormais disponible...

Télécharger l’article en version PDF

Télécharger l’article en version PDF

Introduction

Il appartient à chaque génération de dire son époque en inventant l’art qui lui convient le mieux. De l’antiquité à l’ère moderne en passant par le XIXème, le XVIIème et le XVIème siècle entre autres, les genres artistiques se sont constamment renouvelés pour mieux exprimer les réalités et les préoccupations essentielles de ces différentes périodes.

C’est sous ce rapport que la fin du XXème siècle, marquée notamment par le fulgurant essor de la ville, la prolifération des banlieues et surtout l’émergence d’une nouvelle génération se réclamant les portes étendards de la « rue » qui ne se retrouve plus tout à fait dans les genres classiques, a vu naître de nouvelles formes d’expression plus à même de véhiculer ces nouvelles réalités urbaines. En effet, dans ce nouveau contexte marqué par de nouvelles réalités, où les salons et les cours, avec leurs convenances, sont remplacés par les galléries, les bars, où les ghettos centralisent toutes les préoccupations artistiques, de nouveaux genres artistiques s’imposent sur les formes traditionnelles. Il s’agit essentiellement de trouver des moyens plus efficaces de dire la « rue » par les mots et les arts propres à la « rue ». Parmi ces nouvelles formes d’expression, nous pouvons citer le graffiti, le rap et le slam entre autres.

Ce dernier genre mérite toute notre attention dans la mesure où il oscille entre tradition et modernisme : autant il implique les caractéristiques majeures de la poésie classique, autant il présente des innovations importantes fortement imprégnées des réalités urbaines. C’est la raison pour laquelle d’ailleurs les grandes figures qui constituent les acteurs majeurs de l’essor du mouvement sont de grands poètes qui ont tenté, à travers ce genre nouveau et dynamique, d’insuffler à leur art un souffle nouveau pour une meilleure perception et une meilleure réceptivité. Dans le fond, il s’est agi pour eux de donner la parole à tous ceux qui en ont besoin, de démocratiser la poésie en assouplissant ses normes pour la rendre accessible aux gens de la rue. Cette stratégie artistique répond aux exigences d’une époque post-moderne où la liberté d’expression et de ton constitue une exigence majeure dictée par la « rue ». Parmi les précurseurs de ce mouvement dont la naissance est située dans les années 80 aux Etats-Unis d’Amérique, nous pouvons citer, entre autres, Marc Kelly Smith[1] qui inventa le slamming, la poésie contre les conventions. En France, le mouvement a été impulsé par la sortie en 1998 du film de Daniel Levin intitulé Slam couronné au festival de Cannes.

Aussi, avons-nous choisi, de porter notre réflexion sur ce genre nouveau qui connait un succès considérable dans les grands centres urbains. Cette réflexion tournera notamment autour de deux axes essentiels : quelle est la part d’héritage que le slam a pu tirer de la poésie traditionnelle ? Quelles sont les innovations majeures qui permettent de spécifier ce genre nouveau par rapport à cette poésie traditionnelle ?

Loin de mener une réflexion aux relents axiologiques menant vers une nouvelle « bataille entre anciens et modernes », il s’agira pour nous d’adopter un point de vue scientifique ancré sur une perspective purement stylistique. Nous allons notamment utiliser un corpus exhaustif, composé des textes de qualité du grand slameur français Grand Corps malade[2], de son vrai nom Fabien Marsaud, qui a été promu Chevalier des arts et des lettres avec son compère Abd Al Malick. Pour mieux délimiter notre objet, nous allons travailler sur les seize textes constitutifs de Midi 20[3] qui est son premier album studio.

Notre argumentaire s’appuie sur l’hypothèse selon laquelle le slam s’inspire des fondamentaux de la poésie traditionnelle dont il reprend les caractéristiques majeures, mais également il met en œuvre des innovations importantes sur bien des aspects esthétiques qui permettent de le spécifier, faisant ainsi descendre la poésie du mont parnasse pour l’implanter au cœur de la rue.

Nous allons, de ce fait, voir, à travers des entrées fondamentales, comment ces textes s’ancrent, dans une certaine mesure, dans la longue tradition poétique française, ensuite étudier, au-delà de ces aspects canoniques, les éléments stylistiques qui spécifient le slam et qui font toute son originalité. Nous nous proposons de travailler sur les entrées suivantes : d’abord le système énonciatif pour étudier les entités impliquées par le discours et le sens qu’il révèle, ensuite nous nous pencherons sur la dynamique du lexique, en dernier lieu, nous aborderons l’étude des procédés stylistiques très riches en enseignements.

Cette double perspective liée pourrait notamment déboucher sur une question incontournable : Peut-on parler, avec le slam, de la naissance d’un nouveau genre, généré par la « rue » pour mieux dire la « rue » ?

1.Un cadre énonciatif dynamique

S’inscrivant dans la grande tradition de la poésie lyrique française, les slameurs ont une forte tendance à utiliser la première personne je, véhicule privilégié de la subjectivité du moi. En effet, ce mode énonciatif permet au slameur, à l’image des grands poètes lyriques du romantisme tels que Hugo, Lamartine ou encore Musset d’exprimer son malaise social. Anticonformiste par nature, le slameur s’inscrit souvent en rupture avec la société dans laquelle il évolue, ou du moins avec certains aspects dégradants de cette dernière. Ainsi, l’utilisation du je exprime, comme qui dirait, une sorte de « mal du siècle » moderne, à l’image du mal de vivre qui a frappé la génération des romantiques : « venu trop tard dans un monde trop vieux »[4]. Les chansons « Il a fait nuit toute la journée » et « j’ai oublié » ou « encore je dors sur mes deux oreilles » sont des exemples concrets de ce manque de repère social qui caractérise l’auteur du texte :

Dîtes moi d'où vient ce phénomène qui mène tout droit à l'impasse

Qu'est-ce qui se passe, je vois plus les traces, je reconnais plus mon espace

Espacez-vous, écartez-vous, dîtes moi où est la lumière

J'ai besoin d'aide encore une fois et ce sera pas la dernière

Je ne vois plus où je mets les pieds, ne me dîtes pas que c'est normal

Tout ce que je respire est inquiet, je sais plus ce qu'est bien et ce qu'est mal

« Il a fait nuit toute la journée »

Mais il faut aussi remarquer que ce romantisme est marqué par l’empreinte du modernisme, certains éléments négatifs dans le contexte du XIXème siècle sont valorisés. C’est ainsi que le cadre urbain, la rue, constitue le lieu d’épanouissement privilégié de ce nouveau lyrisme au même titre que la nature a constitué le cadre d’évasion favori du « moi » au XIXème. Grand corps malade exprime bien cette conception dans son album. Les textes « Enfant de la ville » ou encore « Je connaissais pas Paris le matin » et « Saint Denis » en sont des illustrations parfaites :

Mais la nature nourrit l'homme et rien que pour ça faut qu'on l'estime

Donc la nature je la respecte, c'est peut-être pour ça que j'écris en ver

Mais c'est tout sauf mon ambiance, j'appartiens à un autre univers

Si la campagne est côté face, je suis un produit du côté pile

Là où les apparts s'empilent, je suis enfant de la ville

Je sens le cœur de la ville qui cogne dans ma poitrine

J'entends les sirènes qui résonnent mais est-ce vraiment un crime

D'aimer le murmure de la rue et l'odeur de l'essence

J'ai besoin de cette atmosphère pour développer mes sens.

« Enfant de la ville »

Cependant, ce cadre énonciatif peut rapidement dépasser le je pour intégrer l’interlocuteur tu et même parfois une troisième entité, il, symbole de l’autre, porteur de la vision extérieure au cadre du discours. Cette exhaustivité du système énonciatif obéit d’abord à une volonté de rendre vivant le texte slamesque en l’actualisant dans un cadre dynamique où sont en interaction différents actants. En effet, la finalité absolue du slam constitue la représentation sur scène, l’artiste cherche à théâtraliser son texte pour le rendre vivant. Ainsi, Il s’agit avant tout pour le slameur de faire de son interlocuteur (l’auditeur, le spectateur), qui est un maillon essentiel au niveau de la performance, plus qu’un simple spectateur passif, un véritable acteur, Co-créateur de sens. Cette théâtralisation constitue, à bien des égards, une caractéristique majeure des textes slamesques. Dans les chansons de Grand Corps malade, on retrouve cette interactivité constante entre destinateur et destinataire. C’est le cas notamment du texte « Chercheur de phrases » qui met en scène de façon très symbolique les trois entités du discours :

Lui il a traversé tout le pays pour atteindre le Grand Ouest

Equipé d'un vieux fute, d'un gros sac et d'une veste

Il se prend pour un aventurier, à raison ou à tort

Il est parmi tant d'autres un simple chercheur d'or

Il retourne toutes les rivières en secouant son tamis

Il traque la moindre lueur, il en rêve même la nuit

Il soulève chaque caillou pour voir ce qu'il y a en dessous

Il lui arrive même de chercher jusqu'à s'en rendre saoul

Il ausculte tous les grains de sable pour dénicher la pépite

Il sait prendre son temps, ne jamais aller trop vite

[….]

Moi j'ai traversé toute la pièce pour atteindre mon petit bureau

Equipé de ma main droite, une feuille et un stylo

Je me prends pour un poète, p't'être un vrai, p't'être un naze

Je suis parmi tant d'autres un simple chercheur de phrases

Je retourne toutes les phrases en secouant mon esprit

Je traque la moindre rime et j'en rêve même la nuit

Je soulève chaque syllabe pour voir ce qu'il y a en dessous

Il m'arrive même de chercher jusqu'à m'en rendre saoul

J'ausculte tous les mots pour dénicher la bonne terminaison

Je sais prendre mon temps, la patience guide ma raison

[…]

Son Grand Ouest, c'est mon petit bureau, t'as vu le parallèle frérot

Et si tu pars à Lille, t'es zéro, car ça se passe là dans ton petit bistrot

Moi je fais le pari que tu te tapes des barres dans tous les bars de Paris

Mais si tu ris pas et que tu te barres dans ta barre, oublie mon pari

Car si je viens juste dire des mots, tu peux pas me maudire

Même si je fais ni du Rimbaud ni du Shakespeare, j'sais qu'y a pire

Je te jure, respire ! Je pourrais faire du Britney Spears

Te faire kiffer toi même tu sais que c'est à ça que j'aspire…

« Chercheur de phrases »

Le style du parallélisme permet de dévoiler ce cadre énonciatif à trois entités. Nous voyons clairement comment le destinataire est constamment interpellé par le destinateur en vue de susciter une action physique ou morale (adhésion, prise de conscience, témoignage…). Nous pouvons noter à ce propos le texte « les voyages en train » où le « je » interpelle et interroge le « tu » en permanence :

Je crois qu'les histoires d'amour c'est comme les voyages en train,

Et quand je vois tous ces voyageurs parfois j'aimerais en être un,

Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare ?

Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard ?

« Les voyages en train »

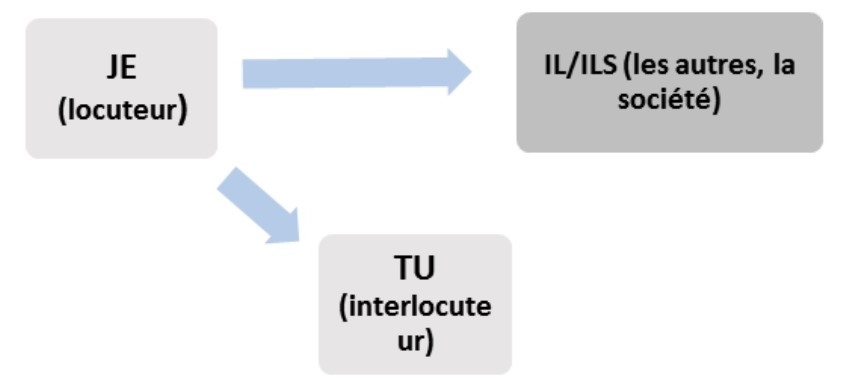

D’autre part, ce système tripartite révèle, au plan thématique, la posture du slameur face à la société et son interlocuteur. En effet, si le slameur (anticonformiste) traduit sa subjectivité avec le je, le il réfère le plus souvent aux autres, à la société, reflet de la condition humaine. En guise d’exemple prenons le texte « Vu de ma fenêtre ». Le tu renvoie à l’interlocuteur, la cible du slameur, situé entre les deux entités précitées, qu’il essaie d’attirer à sa cause. Nous sommes à peu près dans le schéma suivant :

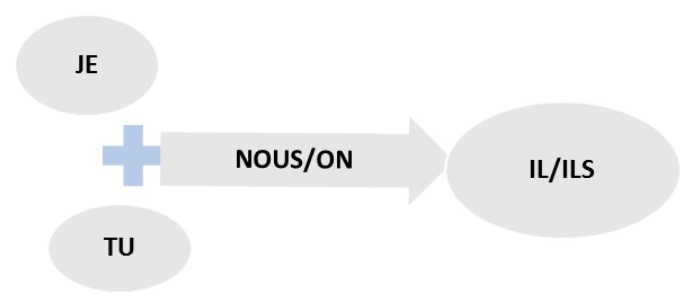

Cependant, ce schéma peut rapidement évoluer vers un cadre bipartite quand notamment il intègre dans sa subjectivité son interlocuteur avec qui il se solidarise dans sa cause. Dans ce cas de figure, le je cède la place à un nous ou un on englobeur. Nous pouvons à ce propos prendre l’exemple du texte « le jour se lève » :

Le jour se lève sur notre grisaille, sur les trottoirs de nos ruelles et sur nos tours

Le jour se lève sur notre envie de vous faire comprendre à tous que c'est à notre tour

D'assumer nos rêves, d'en récolter la sève pour les graver dans chaque mur de pierre

Le jour se lève et même si ça brûles les yeux, on ouvrira grand nos paupières

« Le jour se lève »

Cela permet parfois au slameur d’instaurer un véritable duo entre le je et le tu représentant son interlocuteur pour faire face au il référant à sa société avec qui il entretient souvent des rapports souvent conflictuels (volonté de changer les choses, refus de se conformer). Ainsi, nous aboutissons au schéma suivant :

En somme, nous pouvons retenir que dans les textes de Grand corps malade, le système énonciatif met en interaction les trois entités du discours : je, tu, le il, chaque entité exprimant une posture spécifique : celle du slameur, celle de son interlocuteur (le public ou l’auditeur) et celle des autres (la société).

Mais nous avons remarqué dans certains textes que les deux premières entités, le je et le tu, peuvent se solidariser pour donner un nous ou un on exprimant une parfaite symbiose de point de vue entre le slameur et son auditeur.

Ce regard sur le cadre énonciatif révèle tout le sens contenu dans le jeu énonciatif avec un système tantôt monovalent, tantôt bivalent et parfois trivalent. Partant du lyrisme personnel exprimé par la première personne je, le slameur élargit le cadre du discours en intégrant le tu à savoir l’interlocuteur et la troisième personne il renvoyant à l’autre (la société) dans un nouvel espace de prédilection que constitue la rue ou encore la cité urbaine. Cet éclatement du système énonciatif procède de la mutation du cadre énonciatif. En effet, le surgissement d’un nouvel espace d’interlocution induit logiquement dans la poésie-slam de nouvelles stratégies stylistiques qui permettent de mieux exprimer cet espace urbain fortement marqué par de nouvelles réalités méconnues de la poésie traditionnelle. Ainsi, le slameur, intégrant la variante pragmatique du discours, met en jeu une nouvelle redistribution énonciative pour une meilleure expressivité de cet espace et une meilleure réceptivité de la part de cette nouvelle génération.

L’impact pragmatique notoire de cet espace de prédilection que constitue-la rue, la cité urbaine, se reflète aussi, à bien des égards, dans le lexique utilisé dans les textes.

2. Un lexique dynamique entre purisme, renouvellement et innovation

Le lexique utilisé dans les textes de Grand Corps malade reflète en profondeur le caractère hybride du slam qui est écartelé entre la pureté de la langue poétique et le nouveau langage en vogue dans la rue, qui reflète le mieux possible les nouvelles réalités urbaines. En effet, le slam est un genre ambivalent, paradoxal, qui s’inscrit dans la grande tradition poétique, dans sa pureté et son élitisme, tout en s’ancrant dans un contexte social très marqué avec l’émergence des cités urbaines, des banlieues, d’une nouvelle génération se réclamant les porte-étendards de la rue et qui font de la liberté de ton un vade-mecum. Ceci fait que dans l’album midi 20 de Grand Corps malade, le lexique utilisé est loin d’être homogène. Nous avons un mélange hétérogène comportant des termes très classiques, que l’on retrouve dans les textes des grands poètes français du XIXème par exemple et des termes nouveaux, propres à la rue, révélateurs des nouvelles réalités urbaines et qui sont parfois très crus et même proches de l’obscène.

De ce fait, le lexique utilisé peut être catégorisé en plusieurs rubriques quasi distinctes qui mettent en évidence les influences diverses qui marquent ce genre.

Tout d’abord, nous avons un lexique que l’on peut qualifier de classique, qui illustre dans une certaine mesure l’héritage que le slam a pu tirer de la tradition poétique. Ainsi, par exemple, les termes utilisés dans certains textes de GCM reflètent à bien des égards quelques fondamentaux de la poésie sentimentale des romantiques et des poètes de la pléiade. Nous avons relevé beaucoup de mots ayant trait aux sentiments, à la sensibilité : émotion, attendri(ront), caresserait, sens… qui nous plongent dans le vaste univers de la poésie lyrique et sentimentale. Nous retrouvons des termes exprimant des sentiments graves tels que impasse, inquiet… corroborés par les mots qui connotent l’alternance clair/obscur comme pénombre, soleil, lueur, nuit, jour… bien présents notamment dans la chanson « Il a fait nuit toute la journée ». Ce genre de lexique illustre un certain mal être ou mal de vivre justifié sans doute par le contexte, la posture du slameur face à la société.

Comme dans beaucoup de textes sentimentaux, la nature est à l’honneur dans les textes de GCM. Les termes relevés comme nuages, hiver, verdure, vent, forêt, herbe, nature, mer, campagne… reflètent bien l’omniprésence de la nature qui peut être un lieu de refuge du slameur sentimental. Cependant, contrairement à la poésie traditionnelle telle que la poésie romantique, dans les textes de GCM, la nature est fortement concurrencée voire dominée par l’espace urbain. Il s’agit d’une première rupture isotopique entre le slam et la poésie traditionnelle qui a longtemps minoré l’espace urbain (cf. V. HUGO, « A Villequier »). Ce constat est bien mis en exergue par le lexique dans certaines chansons qui sont saturées de termes ayant trait à la cité urbaine. Dans des textes comme « Saint Denis », « Enfant de la ville » ou encore « Le jour se lève », nous avons une floraison de termes référant aux caractéristiques fondamentales de l’univers citadin, nouvel espace de prédilection du poète slameur : ruelles, tours, mur de pierre, asphalte, agglomération, béton, trottoirs. Loin de chercher la quiétude de la nature sauvage à l’image des poètes romantiques, le slameur retrouve sa plénitude dans cet espace vivant qui l’a vu naître et grandir comme l’affirme GCM dans Enfant de la ville :

Mais la nature nourrit l'homme et rien que pour ça faut qu'on l'estime

Donc la nature je la respecte, c'est peut-être pour ça que j'écris en vers

Mais c'est tout sauf mon ambiance, j'appartiens à un autre univers

Si la campagne est côté face, je suis un produit du côté pile

Là où les apparts s'empilent, je suis enfant de la ville

Je sens le cœur de la ville qui cogne dans ma poitrine

J'entends les sirènes qui résonnent mais est-ce vraiment

« Enfant de ville »

Cet espace dynamique est spécifié par le mouvement et l’ambiance comme l’atteste le champ lexical du bruit relevé dans les chansons citées plus haut : bruit, rires, cris, agitation, fourmilière, cohue, grouille. De toute évidence, cette domination du cadre urbain marque de façon nette la rupture entre la poésie traditionnelle et le slam. Cette rupture est plus accentuée quand le slameur tend à imposer le langage utilisé au niveau de ces centres urbains dans ses textes. En effet, le discours utilisé par GCM est fortement imprégné du langage de la rue aussi bien dans sa relative vulgarité que dans ses multiples facettes de création comme entre les anglicismes ou l’utilisation du verlan. En effet, nous remarquons d’abord dans l’album de GCM un niveau de langue très familier, reflété par la présence dans le discours de termes relativement vulgaires : mecs, cannibale, naze, pète, égo-trip, brêle, potes, coche(rater le coche), truc, taffer, blaze, frérot, kiffer, se barrer, taré, bordel, pagaille, déconner, meufs, chialer, mettre à poil, con, rencard, gueule, cartonne, connard, putain, péter un câble, chambres (chambrer), flippe, cul, con, couilles, bordel, bourre, foutais, cool, grande gueule, clandos, zen, vachement, ghetto, triment. Cette longue liste révèle l’intrusion manifeste du langage de la rue, de l’argot dans le discours slamesque, accentuant davantage la distance entre poésie traditionnelle et slam. En effet, si dans la poésie classique, l’esthétique du langage la correction et la beauté du discours sont exploitées à fond, chez les slameurs tels que GCM, la crudité du texte est presque recherchée, ils font usage des mêmes termes et expressions utilisés dans la rue, les cités urbaines, pour une meilleure réceptivité au sein de cette nouvelle génération qui constituent en fin de compte leur principale cible. C’est sans doute ce souci de mieux toucher cette nouvelle génération qui fait qu’on retrouve dans les textes de GCM des mots nouveaux, référant à des réalités urbaines très modernes. Nous pouvons citer des termes comme : Attentat, RER C, a capella, soliste, égo-trip, rap, slam, slalomer, états-unien, radars, périphérique, hip-hop, péage, crèche, droit de véto, taf, éboueurs, JT, (mon) ex, SNCF, antiquaires, clandos, gos, tramway, Yougos, Roms, zouk, Hallal, Nirvana, skate, télé-réalité, sitcom, ghetto. Ce lexique nous plonge directement dans une ère nouvelle, au cœur des grandes cités urbaines, des banlieues. Les nouvelles réalités de cet univers moderne sont exploitées par l’auteur : les nouveaux moyens de transport, de nouvelles réalités sociales et politiques, de nouveaux concepts musicaux et artistiques.

Dans ce même ordre d’idées, GCM n’hésite pas à intégrer toutes les virtuosités et innovations lexicales notées dans le parler de la rue. Nous notons d’abord beaucoup d’anglicismes, francisés ou non, dans son album: Squares, lyrics, freestyle, huskies, shaker, hip-hop, melting-pot, baggys, flow, stress, checker, parking, love story, jet-set, skate, DVD. Cette forte présence des anglicismes dans les chansons de GCM révèle en filigrane cette forte tendance des jeunes des centres urbains à saturer leur discours de mots anglais avec une dominance des termes ayant trait à la musique.

Par ailleurs, il y a la forte présence des mots abrégés dans les différents textes de l’album de GCM, une tendance très en vogue au sein des nouvelles générations : Occaz, apparts, écolo, mytho, instru, petit dej', taf, Rép', McDo, clandos, RER, Yougos, Roms, mat', démo. L’usage de ce phénomène de raccourci lexical ancre davantage le slam dans l’univers urbain où il a vu le jour.

Ce point de vue est corroboré par le procédé du verlan fortement utilisé dans l’album. En effet, cet autre phénomène lexical que l’on pourrait appeler inversion lexicale constitue une autre tendance urbaine très représentative dans les textes de GCM : Chelous, geon-pi, chémar, bébar, relou, Ris-Pa, pé-cho, tebê, tho-my, re-noi, sique-phy.

Au bout du compte, tous ces phénomènes lexicaux intégrés dans le slam constituent des traces d’urbanité qui marquent une rupture notoire du slam avec les conventions de la poésie traditionnelle. Ces innovations lexicales obéissent à la volonté du slameur d’adapter sa poésie au milieu qui l’a fait germer, les cités urbaines ; il s’agit pour lui de faire de la poésie avec les mots de la rue.

Au-delà du lexique, cette démarcation du slam avec les normes conventionnelles de la poésie traditionnelle peut être visible aussi à travers certains procédés stylistiques.

3. Regard sur quelques procédés stylistiques : Comparaison et métaphore au cœur du renouvellement des images.

Les procédés stylistiques constituent des éléments majeurs de la littérarité d’un texte. Ils font partie des outils incontournables qui font la poéticité d’un discours. Dans cette présente étude, il ne s’agit pas d’en faire l’inventaire exhaustif dans l’album de GCM, mais d’étudier un échantillon assez représentatif pour voir si leur usage dans les textes slamesques s’inscrit dans la logique de la tradition poétique ou s’ils impliquent des innovations importantes pouvant même induire une rupture par rapport aux normes conventionnelles de cette tradition poétique. De ce point de vue, nous avons choisi de nous pencher sur la comparaison et la métaphore, deux procédés incontournables dans les textes poétiques, qui offrent une matière d’analyse abondante. En effet, comparaison et métaphore sont au cœur du processus de création et de renouvellement du langage. Elles permettent de révéler en toile de fond les réalités qui marquent une époque. Ainsi, il s’agit pour nous de voir dans quelle mesure ces deux procédés, en s’inscrivant dans la tradition poétique, permettent de révéler les caractéristiques d’une nouvelle époque et d’un nouveau contexte, en un mot les références d’une nouvelle génération.

Tout d’abord, il convient de remarquer que les textes de GCM sont très riches en images véhiculées par la comparaison et la métaphore. Ces dernières reflètent bien la vision du monde du slameur en rapport avec les réalités de son époque, mais aussi, parfois, elles sont fondées sur des réalités traditionnelles déjà très bien exploitées par les poètes traditionnels.

En effet, GCM a souvent recours à des images très classiques pour véhiculer sa pensée, des images certes toujours d’actualité dans son époque, mais qui remontent loin dans le temps. Prenons à cet effet cette comparaison tirée de la chanson « Attentat verbal » :

Les mots sont nos alliés, on les aime comme maître Capello

Puis on les laisse s'envoler en musique ou a capella

Et comme des flèches ils tracent, lancés par nos cordes vocales.

« Attentat verbal »

L’assimilation des paroles à des flèches pour évoquer leur impact, est une image très classique très connue comme l’illustre ce proverbe russe : « Les flèches, comme les paroles, une fois lancées, ne reviennent plus. »

Ces genres d’images très connues sont assez très fréquents dans l’album Midi 20 :

Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient

Un chemin un peu bizarre, un peu tordu comme la vie

« Rencontre »

On a trempé notre plume dans notre envie de changer de vision

De prendre une route parallèle, comme une furtive évasion

« Toucher l’instant »

J'attends que le soleil se lève à nouveau dans mon espoir

Mais je n'oublie pas qu'il est possible que ce soit l'hiver toute l'année

« Il a fait nuit toute la journée »

C'est un parcours fait de virages, de mirages, j'ai pris de l'âge

Je nage vers d'autres rivages, d'une vie tracée je serai pas un otage

Un auteur de textes, après un point je tourne la page

« Je connaissais pas Paris le matin »

Que les demoiselles nous excusent si on fait des trucs chelous

Si un jour on est des agneaux et qu'le lendemain on est des loups

« Ma tête, mon cœur »

Ces comparaisons et métaphores montrent bien comment GCM fait usage assez régulièrement d’images déjà bien intégrées dans la langue comme leitmotive de sa pensée : la vie, le soleil, nager vers d’autres rivages, tourner la page, agneau/loup. Ce genre d’image a l’avantage de permettre un accès facile au contenu et une certaine universalité au niveau de l’interprétation.

Cependant, au-delà de ces références traditionnelles, la grande originalité des textes de GCM constitue sans nul doute l’insertion, en toile de fond des comparaisons et métaphores, d’images fortement inspirées des nouvelles réalités urbaines. En effet, genre populaire, issu de la rue, le slam intègre aisément et sans détour des images puisées directement des réalités citadines, du langage de la rue dans sa crudité et son obscénité parfois.

Dans L’album midi 20, nous avons une floraison d’images inédites qui obéissent à ce principe. Nous pouvons les sérier en fonction de la nature des réalités urbaines qu’elles véhiculent. On a ainsi des comparatives et métaphores qui véhiculent des images ayant trait au cadre urbain dans laquelle évolue le slameur :

J'ai traversé les années plus vite qu'on passe un péage

« Il a fait nuit toute la journée »

Pour le moins inattendu alors je tourne mais j'ai la rage

Je me suis pris un éclair comme un coup d'électricité

« Midi 20 »

A toutes les prisons du paraître j'ai mis un retourné facial

Aviez-vous remarqué que l'ascenseur social est bloqué

Et qu'les experts ont bien mieux à faire que de le réparer

Sur ma lancée je devais poursuivre alors j'ai pris les escaliers

Mais à ma grande surprise, y'avait plus de marches après le premier palier

« Ça peut chémar »

Je trempe ma plume dans l'asphalte, il est peut-être pas trop tard

Pour voir un brin de poésie même sur nos bouts de trottoirs

Le bitume est un shaker où tous les passants se mélangent

« Enfant de la ville »

Je t'offre une invitation pour cette grande fourmilière

Je suis allé à New York, je me suis senti dans mon bain

Ce carrefour des cultures est un dictionnaire urbain

« Enfant de la ville »

Si tu le supportes pendant une heure, j'te jure t'es costaud

C'est le mec qu'on appelle la cerise sur le ghetto

« Vu de ma fenêtre »

Fortement influencé par l’univers dans lequel il évolue, le slameur s’appuie fondamentalement sur les éléments caractéristiques des cités urbaines pour une meilleure expressivité. Ainsi, il place son discours au niveau de sa cible, les jeunes générations, en utilisant des références tirées des réalités de son époque, de son monde : péage, électricité, ascenseur, escaliers, ghetto, dictionnaire urbain…

C’est dans ce même ordre d’idées que le slameur convoque en guise de référence d’autres réalités modernes, correspondant à la vie dans les cités urbaines ayant trait par exemple au sport ou à la médecine moderne :

Dans mon prochain texte, je vous ferai croire que je courre plus vite que Carl Lewis

« Il a fait nuit toute la journée »

A ce putain de texte, j'ai oublié de trouver une chute

Comme un cascadeur qui saute d'un avion sans parachute

« Il a fait nuit toute la journée »

J'ai dû slalomer pieds nus et sans skis

Il m'a fallu traverser la toundra et plus sans huskies

« Ça peut chémar »

Evidemment on marche sur un fil, chaque destin est bancal

Et l'existence est fragile comme une vertèbre cervicale

« Je dors sur mes deux oreilles »

J'ai pas que des séquelles physiques, je vais pas faire le tho-my Mais y'a des cicatrices plus profondes qu'une trachéotomie

« Midi 20 »

Moi je crois bien que c'est le vent qui est venu me la souffler

Et ça m'a fait l'effet d'un sédatif car à vrai dire ça m'a troublé

« Parole du bout du monde »

Pour montrer qu'elle décide et que si elle veut elle nous malmène

Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie

« Sixième sens »

Ces différents exemples révèlent bien comment le slameur fait recours à des images simples, tirées de son environnement immédiat, le sport, la médecine, pour passer un discours simple. En usant de références à la portée de sa cible, Carl Lewis, athlète contemporain, le ski, sport connu de tous, quelques aspects de la médecine moderne compréhensibles pour le profane, le slameur rend sa poésie accessible aux masses. Il s’agit d’une véritable opération de démythification de l’art poétique qui passe par le procédé « déshermétisme ».

Cette stratégie stylistique est poussée à l’extrême quand le poète slameur utilise des images vulgaires ou violentes, propres au langage de la rue, en guise de comparant ou de phore pour les comparaisons et métaphores.

Le principe est clair : lâcher des textes là où et quand tu t'y attends pas

Claquer des mots un peu partout et que ça pète comme un attentat.

« Attentat verbal »

Puis on les entend résonner comme une bombe dans un bocal

On arrive comme un accident dans des endroits insolites

« Attentat verbal »

Et le train ralentit, c'est déjà la fin de ton histoire,

En plus t'es comme un con tes potes sont restés à l'autre gare

« Les voyages en train »

C'est vrai Rouda mais l'important c'est peut-être juste qu'elle soit belle

Ça leur paraîtra peut-être bête encore plus con que deux poètes

« Parole à bout du monde »

On retrouve en toile de fond de ces différentes comparatives des images inédites en poésie, qui connotent dans une certaine mesure la violence qui règne dans les cités urbaines : attentat, bombe, accident pour exprimer dans les textes l’inattendu ; mais également des termes assez vulgaires qui s’inscrivent dans le parler de la rue : pète, con.

En définitive, en saturant ses textes de comparaisons et de métaphores, GCM s’inscrit dans la tradition poétique où ces deux procédés font figure de proue dans la peinture des réalités contextuelles. Cependant, dans le fond, il imprime une touche particulière à ces deux procédés en convoquant en guise de références des images inédites, banales et crues, tirées de son environnement immédiat, l’univers urbain.

Conclusion

Pour nous résumer, ce bref aperçu sur ce genre urbain que constitue le slam à travers l’album midi 20 de GCM révèle un genre hybride qui tire son héritage de la tradition poétique tout déployant une large panoplie d’innovations esthétiques qui en font un véritable genre urbain. Les trois entrées sur lesquelles a porté notre étude à savoir le système énonciatif, le lexique et les procédés stylistiques mettent en évidence l’empreinte de taille de la rue, des cultures urbaines sur le slam poétique. Cette empreinte des cultures urbaines confère à ce genre une grande originalité en marquant davantage sa ligne de démarcation avec la poésie traditionnelle. De ce point de vue, on peut parler, avec l’émergence de ce genre nouveau, d’une véritable révolution esthétique, qui fait descendre la poésie, élitiste, du mont parnasse pour l’installer dans la rue au sein des masses populaires. Passant par la démystification et la démythification du genre poétique, cette révolution esthétique marque ainsi l’avènement de la « rue », la prise de parole de la nouvelle génération :

Le jour se lève sur notre grisaille, sur les trottoirs de nos ruelles et sur nos tours

Le jour se lève sur notre envie de vous faire comprendre à tous que c'est à notre tour

Notre futur est incertain, c'est vrai que ces deux mots-là vont toujours de pair

Mais notre jour s'est bien levé, dorénavant il sera difficile de nous faire taire.

« Le jour se lève »

BIBLIOGRAPHIE

Discographie

- Grand Corps malade, Midi 20, Label Anouche Productions/AZ/Universal, 2006

Ouvrages généraux et critiques

- De Bellissen, Héloïse Guay, Au coeur du slam : Grand Corps Malade et les nouveaux poètes, Alphée-Jean-Paul Bertrand, Monaco, 2009

- DRAME, Mamadou, « Procédés de création du lexique argotique dans les textes de Rap au Sénégal: dérivation sémantique et emprunts », ANADISS n° 10, 2010, ,pp 100-114

- DUBOIS Camille, Travailler l’écrit grâce au slam Une expérience didactique au sein d’un Pôle d’Insertion, Mémoire de master 2 professionnel, Université Stendhal, Grenoble, 2013

- GABIN Christine, Collectif, Slameur des villes, slameur des champs : poésies nomades, Castor astral, Paris, 2000

- HAENTJENS, Marc, « Cette génération qui (nous) pousse » Liaison, n° 144, 2009, pp. 26-27

- MARTINEZ, S., Slam entre les mots : Anthologie, La Table Ronde, Paris, 2007

- MASSOT, Florent, Blah ! : une anthologie du slam, 1997-2007, Spoke, Paris, 2007

- VERHAEREN, Emile, Les Villes tentaculaires : précédées des Campagnes hallucinées, Mercure de France, Paris, 1949

Vidéographie

- LEVIN, Marc (avec Saul Williams, Lawrence Wilson, Bonz Malone), Slam, (Bonus : interview de Marc Levin et Saul Williams, historique du slam, poèmes), Offline entertainment, 1998

- TESSAUD, Pascal, Slam, ce qui nous brûle, France télévisions distribution, 2008

Webographie

- DRAME, Mamadou, « L'obscène pour exorciser le mal en disant l’interdit : Enjeux et signification des injures employées dans le Rap au Sénégal », Revue électronique internationale des sciences du langage Sudlangues N°5 www.sudlangues.sn, décembre 2005

- Site officiel de Grand Corps Malade, http://www.grandcorpsmalade.com/slam.html

- Site E.L.C. - Slam Productions, http://www.slameur.com/rencontres/frameindex.html

* Université Gaston Berger de Saint-Louis

[1] Poète americain, né en1950, il a initié les premiers spectacles de slam aux Etats-Unis.

[2] Pour le reste du texte, nous allons utiliser l’abréviation GCM

[3] Grand Corps malade, Midi 20, Label Anouche Productions/AZ/Universal, produit par S Petit Nico, Seb Mo, Baptiste Charvet, sorti le 27 mars 2006,

[4] MUSSET, Alfred, La Confession d’un enfant du siècle, 1836

Télécharger l’article en version PDF

Télécharger l’article en version PDF

« La ville est le lieu de l’hétérogène et du singulier qui résument l’essentiel du langage, tant au niveau des dynamiques internes que des facteurs externes qui concourent à la prise de parole, à l’échange »

(Auguste Moussirou-Mouyama, 2008 :324-325).

« (…) la ville plurilingue est aussi un lieu de conflit de langues, conflit que l’on peut lire à différents niveaux, celui des familles ou celui des groupes sociaux plus larges, des associations, des écoles, des quartiers, etc. »

(Louis-Jean Calvet, 1994 :12).

Résumé

Vivant dans un milieu multilingue (13 langues), la communauté mancagne de Goudomp représente moins de 10% de la population totale. Cette situation de groupe minoritaire fait que les membres de cette communauté font face à une double contrainte : lutter pour la survie de leur langue tout en restant des polyglottes « accomplis » devient dès lors leur objectif premier. En procédant dans ce texte d’une double approche (l’observation participante et l’entretien semi-directif), notre but est ici de montrer comment, à travers leur parler, ce peuple négocie son identité quotidienne dans un tel environnement.

Mots clés : langue, contacts, multilinguisme, hétérogénéité, représentations, identité.

Abstract

Living in a multilingual area (13 languages), the Mancagne community of Goudomp represents less that 10% of the whole population. This situation of minority group makes the members of this community face a double constraint: fighting for the survival of their language while remaining full polyglots becomes their principal target. In using a double approach (participant observation and a semi-directed survey), our objective here is to show how, through their way of speaking, these people negotiate their daily identity in such an environment.

Keywords: language, contacts, multilingualism, heterogeneity, representations, identity.

Introduction

La ville a toujours été perçue dans certaines disciplines (géographie, sociologie…) comme un lieu privilégié d’observation des phénomènes sociaux en « tension permanente ». Sur le plan sociolinguistique par exemple, elle peut être considérée comme étant « plus qu’un lieu de coexistence des langues », (Calvet, 1994 : 16). En effet, selon Lorenza Mondada « laprésence de la ville en linguistique est paradoxale : à la fois potentiellement et implicitement centrale, la ville y joue un rôle qui est rarement traité comme un objet de recherche pleinement reconnu » (2000 : 59). Partant de là, nous pouvons dire qu’analyser les Voix ou Paroles de Ville nous ramène inévitablement à discuter du contact entre les différents groupes sociaux qui la peuplent et au-delà, des langues et des représentations ou imaginaires qui les sous-tendent.

En sociolinguistique urbaine, l’accent est principalement mis sur les flux langagiers dans la ville ainsi que les discours sur la ville. Ici, on s’interroge sur le rôle que pourrait jouer la langue tout comme le discours dans les configurations de l’urbain, à différents niveaux d’échelle. A travers les deux types de discours (dans et sur la ville), l’individu territorialise et catégorise l’espace dans lequel il vit. Cet acte de l’agir par le verbe (acte performatif), lui permet de s’approprier le territoire qu’il investit. Voilà pourquoi lorsqu’on mène une étude sur les Paroles de Ville, il est nécessaire de prendre en compte un certain nombre de paramètres pour « décrire et expliquer les rapports existant entre, d’une part, la société et, d’autre part, la structure, la fonction et l’évolution de la langue », (Boukous, 1999:15).

Dans les pages qui suivent, le but fixé est de présenter une étude de cas qui porte sur la communauté mancagne de Goudomp, un groupe minoritaire vivant dans un milieu pluriethnique, donc multilingue. Pour ce faire, nous commencerons par décrire le cadre d’étude ; à savoir la ville et son paysage sociolinguistique. Ensuite, nous exposerons les différentes techniques utilisées pour recueillir les données sur lesquelles se fonde notre analyse. La troisième section sera entièrement consacrée à l’analyse de l’ « ambivalence » de la situation dans laquelle vit cette communauté qui, de par son comportement langagier, semble être partagée entre le désir de rester « elle-même » (par le conservatisme) et l’ouverture par l’appropriation des autres langues.

I. Présentation générale

I.1. Présentation de la zone d’étude

La ville de Goudomp, actuel chef-lieu de département du même nom, est érigée en commune le 08 octobre 1990 par le décret n° 90/1135 du 08 octobre 1990. Situé dans la région de Sédhiou (sud du Sénégal), la commune de Goudomp couvre une superficie de 12.5 km². Elle est limitée à l’Est par le Baconding, à l’Ouest par le Ponta Dos, au sud par Akintou et au Nord par la rive gauche du fleuve Casamance[1]. Elle est divisée en quatre (4) quartiers administratifs que sont Hamdallahi, Sansancono, Diolacounda 1 et Diolacounda 2. La ville de Goudomp comptait en 2012 une population de 21475 habitants[2]. Cette population est composée en majorité de mandingue (40%), de balante-mané (18%), de diola (12%), de manjack (7,8%), de mancagnes (8,2%), de peulhs (7%) et les autres groupes (8%). Sa densité est de 2095 habitants au km². Les jeunes de moins de 20 ans représentent 65% de la population totale[3].

I.2. Paysage sociolinguistique

Grâce à sa position géographique de ville carrefour[4], à ses activités économiques, Goudomp attire quotidiennement des populations et/ou commerçants des autres régions du pays ainsi que ceux des pays voisins (Mali, Guinée Bissau et Guinée Conakry). Le plurilinguisme se manifestant concrètement là où ses monolinguismes convergent, sur les pistes, les marchés, les ports et, de façon plus générale, dans la ville à laquelle aboutissent les pistes et où se trouvent les marchés et les ports (Calvet, 1994 : 11), Goudomp se présente donc aujourd’hui comme un véritable « marché aux langues » (Calvet, 2002), un véritable laboratoire linguistique. Et, « du fait d’une concentration progressive de la population d’origines variées, un plurilinguisme de contact apparaît, se transmet et se développe en ville » (Juillard, C., 2007 : 236).

En effet, comme la plupart des villes de la Casamance naturelle (Kolda, Sédhiou, Ziguinchor…), Goudomp est une ville plurilingue. On y dénombre 13 ethnies[5] correspondant aux 13 langues qui y sont pratiquées[6]. De là, nous pouvons légitimement nous demander qu’est-ce qui se passe au quotidien lorsque ces gens de différentes premières langues se rencontrent ? A quelle(s) langue(s) vont-ils recourir pour communiquer ? Telles sont entre autres questions que nous allons tenter d’apporter une réponse ci-dessous. Avant de répondre à ces questions, voyons d’abord qui sont les Mancagnes.

I.3. Le peuple mancagne

Tout comme la plupart des populations vivant dans la région naturelle de la Casamance (les balantes nagas, les pépèles, les manjacks, …), les mancagne de la commune de Goudomp sont originaires de la zone connue aujourd’hui sous le nom de la République de Guinée Bissau (Trincaz, J., 1979 ; Juillard, C., 1995, Dreyfus, M. & Juillard, C., 2004). Venant principalement des régions de Bula et de Cô (en Guinée Bissau) ; ils fondèrent plusieurs villages le long de la frontière entre ces deux pays et parmi lesquels on peut mentionner Akintou, Bindaba, Bantancountou, Kaneupar, Unjiw, St-Paul, etc.).

Les raisons de cette émigration furent principalement économiques. En effet, selon Trincaz (1981, 211) : « économiquement, l’essor de la culture de l’arachide en Casamance attira ces populations acharnées à la tâche et à qui le territoire de Guinée, relié à une métropole pauvre était incapable d’offrir des débouchés suffisants ». Et citant Amilcar Cabral, l’auteur nous informe que pour cette raison, « […] des milliers de paysans abandonnent leurs foyers et cherchent dans les pays voisins la paix et les moyens indispensables à leur entretien. C’est ainsi que les Balantes entrent en République de Guinée, tandis que les cultivateurs d’arachide (Mancagne, Pépèle et Manjacks) s’installent en République du Sénégal » (ibid).

Cette idée se trouve ici renforcée davantage par celle de Pélissier cité par Trincaz lorsqu’il déclare que : « c’est paradoxalement la fixation artificielle d’une frontière politique entre zones d’influences française et portugaise qui est à l’origine de ces mouvements. Cette frontière a créé entre des populations naguère dotées des mêmes ressources et vivant dans un climat humain comparable, des déséquilibres qui expliquent son franchissement par des effectifs croissant de travailleurs originaires de la Guinée Bissau ». (1981 :210)

Après la deuxième guerre mondiale, l’immigration reprit vigoureusement. Mais une fois que la guerre a éclaté en Casamance sous l’impulsion du MFDC[7], ils furent obligés d’abandonner les villages installés le long de la frontière entre ces deux pays. Une bonne partie a regagné alors sa terre d’origine (Guinée Bissau) tandis que l’autre préféra se réfugier dans la plupart des villes (dont Goudomp) où il y avait plus de sécurité. Depuis lors, ils cohabitent avec plusieurs autres groupes ethnolinguistiques.

D'après les chiffres avancés par l’UNESCO dans son rapport de 2002, leur population totale était de 68 955 personnes, dont 40 855 en Guinée-Bissau et 26 450 au Sénégal. A Goudomp, ils représentent moins de 10% de la population totale. Cette situation de minorité est l’une des raisons qui vont les pousser à créer une association dénommée Pkumel[8] et dont le but premier est de lutter pour la survie de la langue, principal véhicule de la culture du groupe.

II. Méthodologie d’enquête

L’enquête sur le comportement langagier de la communauté mancagne de Goudomp a été conduite en deux temps distincts mais à la fois complémentaires. Basée sur la méthode ethnographique à visée qualitative, nous avons d’abord procédé au recueil, in situ, de la parole dans différentes situations de communication avant de passer ensuite à des entretiens semi-directifs. L’objectif ici est de cerner le processus d’identification et de différenciation repérable à la fois dans les comportements langagiers et les discours de ce peuple sur leur expérience vécue du contact de langues dans cet environnement pluriel.

II.1. L’observation participante

Malgré le fait d’être membre de la communauté étudiée, nous étions convaincu que le temps passé en France faisait de nous un « étranger goudompois[9] ». Nous n’étions plus le même fils ou neveu qu’on n’a vu naître et grandir, ni moins ce frère, cousin ou simple ami d’enfance avec qui on a eu à partager aussi bien des moments de joie que de peine. Dès lors, l’« accès au terrain »[10] (Ndecky, à paraître) devenait un impératif pour nous. Et, la réponse affirmative que nous apportions aux invitations à déjeuner ici et là était pour nous une manière de réintégrer à nouveau nos anciens réseaux et profiter de la même occasion pour accéder à la « parole vive », c’est-à-dire le discours de tous les jours. Les données recueillies sont enregistrées dans différentes situations de communication allant du partage du repas familial aux discussions ouvertes sur des thèmes variés et avec des personnes de tout âge. Au final sur les seize (16) discussions enregistrées, nous avons finalement retenu douze (12) d’une longueur moyenne d’une heure et trente minutes (1h30), soit dix-huit (18) heures au totale.

II.2. L’entretien

De type semi-directif, l’objectif de l’entretien est de nous permettre de comprendre les attitudes et représentations de ce peuple mancagne. En d’autre termes, le but ici est de comprendre la façon dont les locuteurs de ce groupe catégorisent et se représentent leur propre langue et pratiques qu’ils en font. Il s’est agi donc, dans cette enquête, de vérifier l’hypothèse selon laquelle les Mancagnes de cette ville sont partagée par la peur de voir un jour leur langue disparaître et la nécessité de ne pas se sentir « étrangers » dans la ville en restant des « polyglottes accomplis ». Un guide structuré en trois principaux points correspondant aux objectifs visés (représentations, usage quotidien de la langue et biographie du répondant) avait été élaboré à l’avance. Toutes les questions ont été mémorisées, ce qui fait que l’interview était finalement une simple conversation. Au nombre de vingt-quatre (24) personnes, nous avons finalement retenu dix-huit (18), soit six (6) femmes et douze (12) hommes. Leur âge varie entre dix-sept (17) à soixante-seize (76) ans. Chaque entretien a duré en moyenne quarante (40) minutes, ce qui nous fait un total de douze (12) heures. L’analyse de ces données collectées nous permet de voir davantage l’ambivalence de la situation dans laquelle vit ce peuple.

III. De l’ambivalence dans le vécu quotidien

Certains chercheurs s’intéressant au comportement langagier des minorités linguistiques ont montré que dans les milieux de fort brassage ethnolinguistique, « relations between groups do not occur in a vacuum but rather are influenced by a range of sociostructural and situational factors that can fundamentally affect the nature and the quality of intergroup contact between speakers of contrasting ethnolinguistic groups » (Bourhis et al, 1994 :167). Mieux encore, poursuivent Bourhis et al. « Being a member of disparaged low-status linguistic group can take its toll on the collective will of members to survive or maintain themselves as a distinctive linguistic community in the intergroup structure » (1994 :170). Dès lors, nous comprenons l’ambivalence de la situation dans laquelle vivent les Mancagne de cette ville. Situés entre deux pôles, ils se voient obligés de mener, à longueur de journée, une rude bataille qui pourrait se résumer en ces deux termes contraires : fermeture (pour sauver leur langue) et ouverture (aux autres langues par leur maîtrise).

Dans une telle situation, les langues sont mises en avant car elles sont loin d’être considérées par ceux qui les parlent comme de simples instruments de communication devant permettre la rencontre et l’échange entre individus. Bien au contraire, elles sont souvent utilisées (surtout dans des situations de fortes tensions/conflits linguistiques) comme des instruments permettant de briser la communication entre des groupes de personnes qui avaient pendant longtemps su gérer les différences linguistiques. Nous voyons donc là que la notion de frontière est au cœur du problème : où finit le même, où commence le différent ? Comment le discours sur la langue permet-il d’intérioriser le rapport à sa langue ainsi qu’à sa propre pratique de ladite langue ? Comment tout cela se traduit-il dans leur parler ? A ces questions, Sériot nous répond que les positionnements subjectifs nous permettent « […] de comprendre en quoi le discours sur la langue pouvait être une voie d’accès à des mouvements d’opinion et des sensibilités très profondément ancrées, non pas dans une ‘mentalité’, mais dans des circonstances historiques et géographiques particulières, dans des luttes d’idées spécifiques », (2010 :15).

III.1. Lorsque s’identifier à « sa langue » devient la norme

Aujourd’hui, même si on pourrait remonter à des dates beaucoup plus anciennes[11], nous souhaiterions ici partir de l’année 2001 pour rendre compte de ce que nous appelons désormais le réveil de la conscience linguistique[12] des « minorités » sénégalaises. Rappelons que jusqu’en janvier 2001 et, en plus du français utilisé comme langue officielle, seules six (6) langues locales[13] étaient encore reconnues par la Constitution sénégalaise ; ce qui leur donnait ainsi le statut de langues nationales du Sénégal. Mais lorsque Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir en mars 2000, il a fait adopter en janvier 2001 par voie référendaire une nouvelle Constitution qui stipule dans son article n°1 que « La langue officielle de la république du Sénégal est le français. Les langues nationales sont le diola, le malinké, le peul, le sérère, le soninké, le wolof et[14] toute autre langue nationale qui sera codifiée ».

L’occasion fut donc donnée aux autres groupes sociaux comme les mancagnes et dont la langue n’a pas encore jusqu’ici été codifiée de voir leur langue obtenir un jour le statut de langue nationale. C’est ainsi que regroupés autour de l’association Pkumel, les Mancagne codifieront leur langue deux mois plus tard ; c’est-à-dire en mars 2001 comme huitième langue nationales après le balante. Aujourd’hui, on est passé de six (6) à vingt-et-une (21) langues ayant le statut de langues nationales du Sénégal. Or nous savons tous qu’« à partir du moment où une langue a un nom [donc codifiée][15], elle devient un objet homogène, non plus un ensemble dans un diasystème, mais un objet de politique linguistique, d’éducation, enjeu de la constitution d’un Etat-nation. Elle devient aussi, et surtout, objet de discours, qu’il est si facile de confondre avec un objet du monde » (Sériot, 1997 :167). Codifier ou donner un nom à une langue revient finalement à faire exister une réalité qui n’était pas auparavant. En d’autres termes, cela signifie homogénéiser, clôturer un ensemble de réseaux ou d’éléments à l’origine en relation les uns aux autres de manière hétérogène. Alors, si nous partons de l’idée que « […] les langues ne sont pas des choses, mais bien des objets de passion aux frontières aussi multiples et mouvantes que la quantité de discours qu’elles engendrent ; si l’on admet par ailleurs que leurs définitions procèdent parfois de l’expression du fantasme et des représentations propres à générer de la souffrance identitaire […], il nous faut questionner avec soin les catégories de discours que nous employons à leur sujet. », (Préface de Symaniec, dans Sériot, 2010 :11). C’est ce que nous allons voir dans les pages qui suivent.

III.2. Quand nommer « c’est instituer socialement »

La codification de la langue mancagne lui donne désormais un nom reconnu par l’Etat du Sénégal. Or, comme nous le rappelle Canut (2001 :446), « les noms, d’où qu’ils viennent dans le champ social, sont créés pour instituer, légitimer soit une volonté politique (langue nationale à imposer), soit une réalité linguistique occultée (langues exclues du domaine publique et non reconnues par les politiques) ». Et cela ne va jamais sans conséquences lesquelles pouvant se situer d’une part, au niveau des représentations et d’autre part, au niveau des pratiques langagières. Examinons cet extrait tiré du corpus. A la question de savoir ce que pense le locuteur du mancagne parlé à Goudomp, il nous répond ceci :

15[16] R: hum ? ah ! uhula ici à Goudomp + uŋkita kahoţ +

Comment ? ah ! le mancagne ici à Goudomp + il n’est pas mauvais +

16 uŋkita kahoţ ţi Goudomp ţi + uhula uŋkita kahoţ ţi Goudomp +

il n’est pas mauvais ici à Gpudomp + le mancagne n’est pas mauvais à

Goudomp +

17 pabia iyale katoh ki iyaŋ ţi Goudomp ţi + on parle mancagne +

parce que dans n’importe quelle maison ici à Goudomp + on parle mancagne+

18 baţini uhula et la force de + de la communauté mancagne est que +

on parlent mancagne et la force de + de la communauté mancagne est que +

19 nous parlons mancagne ++ mais ŋëpënle ţuŋ bëlay ţuŋ +

nous parlons mancagne ++ une fois sortis de la cours de maison +

20 ŋëţini uţup wi bukundi bankaţiniŋ +

nous parlons la langue que parlent les autres +

Nous avons ici une belle illustration du phénomène de représentation que le locuteur a lui-même de la langue qu’il parle dans ce milieu pluriel. On perçoit vite (lignes 15 & 16) et à travers les trois négations successives (« le mancagne n’est pas mauvais ici ») que, pour ce témoin, sa langue « vit » bien à Goudomp malgré la position de minorité ethnolinguistique que constitue son groupe social. L’usage généralisé du mancagne au sein de la famille semble être la norme. Et c’est d’ailleurs ce qui explique l’affirmation que fait Juillard (1995) dans son analyse de l’évolution des répertoires des mancagne et manjaque de la ville de Ziguinchor. En effet, parlant du maintien de la langue première de ces deux groupes, cette chercheuse avoue que cela peut être vu comme « un fait particulièrement significatif de la résistance et de l’homogénéité de ces deux groupes » (p.79). Poursuivant son idée, elle nous informe que « les Mancagnes sont les plus résistants. Leur tendance au cloisonnement provient de l’attachement qu’ils ont aux valeurs et cultes ancestraux lesquels répondant à une conception non hiérarchique des fétiches : chacun a son fétiche familial pour faire face à ses angoisses » (p.70). Il n’est donc pas question d’accepter qu’une autre langue vienne troubler cet ordre au sein de la sphère familiale. Mais conscient que « sa » langue est réservée au milieu familial, le Mancagne s’adapte tout de suite au monde extérieur (Lignes 19 et 20). Cette ouverture est peut-être l’une des raisons qui font qu’ils font partie des plus polyglottes[17] de la ville.

Mais qu’en est-il alors des pratiques réelles ? Reflètent-elles vraiment le discours tenu par le locuteur aussi bien sur sa propre pratique de la langue que sur la langue elle-même ? Dans la section qui suit, notre objectif sera d’analyser la mise en scène pratique de la « parole vive » de ces mêmes locuteurs telle qu’elle est actualisée dans différentes situations de communication quotidienne.

III.3. Quand le dire n’est pas ce qui est réellement

La plupart des recherches portant sur le contact de langues (Weinreich, 1953 ; Labov, 1966 ; Milroy, 1980 ; Gumperz, 1982 ; Scotton, 1993, etc.) ont tenté de montrer que dès que deux ou plusieurs langues sont en contact, il y a influence réciproque donnant ainsi plusieurs phénomènes dont les emprunts, l’alternance de code, etc. Mais la récente fréquentation des milieux fortement plurilingue (le terrain africain par exemple) a amené certains chercheurs (Canut, 2001 ; Dreyfus & Juillard, 2004 ; Juillard 2007 ; etc.) à remettre en cause cette notion de contact de langues. Pour Canut (2001), « l’expression même de ‘langues en contact’ (opposée à ‘langues sans contact’ ?) est ambigüe. Elle suppose des systèmes homogènes coupés de la réalité des pratiques langagières mouvantes » (p. 452). Se basant sur le caractère plastique, fluctuant et à la fois mouvant de la parole du locuteur, Canut cherche là à nous démontrer que c’est un phénomène difficile à appréhender. Et partant de là, on s’aperçoit aussitôt que les notions de « la langue, identité ethnique ou culturelle » se voient vite inopérantes.

Pour s’en convaincre, examinons cet extrait d’une discussion entre un reporter de la radio Pkumel fm et son chef des programmes. La discussion porte sur une liaison téléphonique qu’ils souhaiteraient faire afin de permettre aux auditeurs de suivre la messe du pèlerinage annuel à travers les ondes de la radio. Les conventions de transcription restent les mêmes que celles utilisées ci-dessus.

25 R : parce que normalement + wol ŋë ŧaar la ame damëţën dan +

parce que normalement + si nous l’avions su un peu plus tôt +

26 c’est au ni + au niveau de la SONATEL + c’est facile +

c’est au ni + au niveau de la SONATEL + c’est facile +

27 D : heureusement aujourd’hui + ţi pëşe comme ça que +

heureusement aujourd’hui + c’est en essayant comme ça que +

28 bajakin + désolé connexion impossible

on m’a dit + désolé connexion impossible

29 avec ces gens-là + donc + ëh + aujourd’hui +

avec ces gens-là + donc + euh + aujourd’hui +

30 R : c’est des bandits + c’est des bandits + sinon inme nţa do vendredi

C’est des bandits + c’est des bandits + sinon tu sais aujourd’hui c’est vendredi

31 vendredi + faan do vendredi + samedi + c’est le week end…

vendredi + demain c’est vendredi + samedi + c’est le week end…

Il est difficile voire impossible dans cet extrait, de dire en quelle langue exactement se tient l’échange entre les deux locuteurs. En d’autres termes, « the point is that there is no monolingual ‘area of security’ to which we linguists can turn in order to describe and make sense of these bilingual data » (Auer, 2007 :325). Le corpus est structuré de telle sorte qu’il est difficile de vouloir partir d’une des langues en présence pour déterminer ce qu’on appellerait « langue matrice » afin de rendre compte de ce phénomène. C’est ce qui amène Canut à affirmer que « la dynamique linguistique observable en ville tout comme dans les villages se constitue par une multitude d’agencements, de formes qui s’entremêlent, se croisent, se transforment jour après jour » (2007 :24). Voilà pourquoi, « lors du moindre déplacement, la rencontre avec autrui implique la rencontre avec d’autres expériences de la parole, plus ou moins éloignées de la sienne […] » (ibid).

Faisons-nous face à un mélange de langues ou un parler type qui serait celui des personnes vivant dans un milieu urbain, c’est-à-dire les Paroles de ville ? Ou au contraire, fait-on face au changement ou évolution de la langue mancagne ? Selon Calvet (1994 :13), tout ceci n’est rien d’autre que « […] le résultat d’un foisonnement d’innovations dont certaines vont rester dans la langue et d’autres seront abandonnées ». Dès lors peut-on/doit-on, dans un tel contexte, parler du bon ou mauvais mancagne ? En effet, dans des milieux pluriels et à fortes tensions linguistiques comme c’est le cas ici, les occupations quotidiennes, le déplacement d’une maison ou d’un quartier à un autre « font de la variation langagière une expérience d’une grande banalité : au mouvement du corps est littéralement associé le mouvement du langage » (Canut, 2007 :26). Alors, que reste-t-il de cette « objet langue » et à travers laquelle s’identifie la communauté mancagne de Goudomp?

Loin d’être une chose dont le chercheur en Sciences du Langage serait à mesure de saisir les contours, le parler pluriel (ou parler des villes) pourrait être vu comme un simple « entrelacs de paroles et de discours qui, au bout du compte, conduisent à la mise en cause de notions fondatrices de la linguistique telles que celles de la langue ou du système », (Canut, op.cit :22). A partir de là, nous pouvons définir le parler pluriel non plus comme un mélange de langues mais comme étant l’ensemble des connaissances éparses acquises puis intériorisées par tout locuteur, et qu’il ne fait qu’actualiser selon la situation de communication, le thème sur lequel porte son discours ou encore la personne à qui il fait face.

Cela revient donc à dire, en d’autres termes, que l’expérience de la parole plurielle ne résulte pas d’une accumulation de langues au sein d’un parcours dans l’espace et le temps. Bien au contraire, elle semble plutôt surgir dans la spontanéité de l’expérience du langage.

Conclusion

Nous avons essayé dans ce texte de montrer comment mener une étude sociolinguistique sur le comportement langagier d’une minorité vivant dans un milieu plurilingue n’est pas facile. Pour cela, le chercheur se doit, afin de bien cerner son objet d’étude, de tenir compte des deux principales choses que sont : les discours que les locuteurs ont sur leurs propres pratiques de la langue et les pratiques réelles qu’ils en font. Le travail de mise en opposition entre les représentations linguistiques (discours sur la langue encore appelés discours épilinguistiques) et l’actualisation concrète de la parole du locuteur (parole vive) est dû au fait que nous restons convaincus que si l’usage de la langue n’existe pas sans les représentations que le locuteur en fait, l’interaction entre ces deux niveaux reste ou constitue un ensemble lié, indissociable. Voilà pourquoi l'appréhension des seules marques de subjectivité (l’analyse des discours épilinguistiques) ne doit pas donner lieu à des interprétations ou conclusions générales. Bien au contraire, elles (ces marques de subjectivité) restent des métaphores révélatrices des fluctuations intersubjectives qui ressortent de l'activité individuelle. Ainsi, seule leur mise en rapport entre les deux pôles nous a permis d’avoir une vue d’ensemble sur comment le mancagne est aujourd’hui utilisé à Goudomp.

En même temps, ce constat nous a permis de comprendre que, loin d’être une chose dont le chercheur en Sciences du Langage serait à mesure de saisir les contours, le parler pluriel du langage pourrait être vu comme un simple « entrelacs de paroles et de discours ».

Références bibliographiques

ACHDEV, Itesh & BOURHIS, Richard Yves. « Multilingual Communication », in ROBINSON, Peter W. & HOWARD, Giles (Eds), The New Handbook of Language and Social Psychology. California: California University Press, 2001.

AUER, Peter, « The monolingual bias in bilingualism research, or: why bilingual talk is (still) a challenge for linguistics? », in HELLER, Monica (Eds.). Bilingualism: A Social Approach. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

BOUKOUS Ahmed. « Le questionnaire » in CALVET Louis-Jean & DUMONT Pierre (dirs), 1999, L’enquête sociolinguistique. Paris: L’Harmattan, 1999.

BOURHIS, Richard Y., HOWARD, Giles & HOWARD, Jake (1994). « The genesis of vitality theory: historical patterns and discoursal dimensions », in International Journal of the Sociology of Language, in REAL, Allard & LANDRY, Rodrigue (Eds). Berlin – New York : Mouton de Gruyter, n°108, 167-206.

CALVET, Louis-Jean. Les voix de la ville. Introduction à la sociolinguistique urbaine. Paris : Payot, 1994.

CALVET, Louis-Jean. Le marché aux langues. Les effets linguistiques de la mondialisation. Paris : Plon, 2002.

CANUT, Cécile. « A la frontière des langues », in Cahiers d’Etudes Africaines, 163-164, XLI-3-4, 2001, pp. 443-463.

CANUT, Cécile. Une langue sans qualité. Limoges : Lambert-Lucas, 2007.

CANUT, Cécile. Le spectre identitaire : entre langue et pouvoir au Mali. Limoge : Lambert-Lucas, 2008.

DREYFUS, Martine & JUILLARD, Caroline (2004). Le plurilinguisme au Sénégal. Langues et identités en devenir. Paris : Karthala.

GUMPERZ, John J. Discourse Strategies. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

JUILLARD, Caroline. La vie des langues à Ziguinchor, Sociolinguistique urbaine. Paris : Presses du CNRS, 1995.

JUILLARD, Caroline. « Le plurilinguisme, objet de la sociolinguistique descriptive », Langage et société, 3-4, n°121/122, 2007, pp. 235-245

JULLARD, Caroline. « L’évolution des répertoires linguistiques des minorités ethniques en milieu urbain : les Manjacks et Mancagnes de Ziguinchor », in Sciences et Techniques du Langage, n°1, février 1995, pp. 65-90.

LABOV, William. The social stratification of English in New York City. Washington: Center for Applied Linguistics, 1966.

MILROY, Lesley. Language and social networks. London : University Park Press, 1980.

MONDADA Lorenza, 2000, Décrire la ville. La construction des savoirs urbains dans l’interaction et dans le texte. Paris: Economica, 2000.

MYERS-SCOTTON, Carol. Social Motivations for Code-switching, Evidence from Africa. Oxford : Clarendon Press, 1993.

NDECKY Albinou. Pratiques et representations des parlers mancagnes de Goudomp. Thèse de doctorat de l’Université de Picardie Jules Verne d’Amiens, octobre 2011.

NDECKY Albinou. « Enquêter dans un milieu de fortes « tensions linguistiques » : le chercheur au centre du processus de collecte des données ? », in LEONARD Jean Léo (Eds), à paraître.

SERIOT Patrick. « Faut-il que les langues aient un nom ? » in Andrée TABOURET-KELLER (Dir.). Le nom des langues, Vol. II. Montpellier : Presses de l’université de Montpellier, 1997, pp.167-190.

SERIOT, Patrick. Les langues ne sont pas des choses. Discours sur la langue et souffrance identitaire en Europe centrale et orientale. Paris : Petra, 2010.

TRINCAZ, Jacqueline. Colonisation et religion en Afrique noire, l’exemple de Ziguinchor. Paris : L’Harmattan, 1981.

TRINCAZ, Pierre-Xavier. Colonisation et régionalisme, Ziguinchor en Casamance. Paris : ORSTOM, 1984.

* Université Gaston Berger de Saint-Louis

[1] Précisons ici que le fleuve doit son nom à cette partie sud de la République du Sénégal connue sous le nom de la Région Naturelle de Casamance. Formée d’une seule région après l’indépendance du Sénégal en 1960, la Casamance sera divisée à partir de 1984 en deux régions administratives que sont Kolda et Ziguinchor. A partir de mai 2007, la région de Kolda se verra à nouveau scindée en deux autres régions administratives ; à savoir Kolda et Sédhiou.

[2] cf: Rapport UNICEF de 2012, p. 213.

[3] Ndecky, A., Pratiques et représentations des parlers mancagnes de Goudomp (Sénégal), thèse de doctorat unique de l’Université de Picardi Jules Verne d’Amiens, 2011, p. 42.

[4] La commune est à une distance de 50 km de Ziguinchor, 135 km de Kolda sur la route nationale N°6, à 50 km de Sédhiou et seulement à 11km de la frontière avec la Guinée Bissau (soit moins de 20km de Ingoré, ville située au nord de la Guinée).

[5] Notre objet n’est pas ici de discuter cette notion d’ « ethnie ». Nous voudrions tout simplement rappeler que même si certains chercheurs occidentaux (Poutignat, P. et al. [1995], 2005 ; Amselle, J.-L., 1999 ; 2001 ; etc.), ont beaucoup théorisé sur cette question d’ethnie en essayant de remettre en cause sa validité, la plupart des peuples africains que nous connaissons, les mancagnes plus précisément, continuent encore de s’identifier à travers cet ensemble autour duquel chaque membre du groupe se retrouve et qu’ils appellent « l’ethnie mancagne ».

[6] baïnounk, balante mané, balante naga, créole portugais, diola, mancagne, mandingue, manjaque, mansoké, peul, soussou, toucouleur et wolof.

[7] Le MFDC signifie Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance. Le conflit a commencé en décembre 1982, mais c’est dix ans après (début des années 90) que les régions administratives de Sédhiou et de Kolda ont été affectées.

[8] Il est difficile aujourd’hui de parler de la communauté mancagne sans mentionner le rôle de l’association Pkumel. Le terme mancagne Pkumel désigne ce piquet qui, planté au milieu de la case, sert de support à la toiture. Nom donné à l’association regroupant tous les Mancagnes où qu’ils soient, Pkumel se présente donc comme une source où les mancagne de tout bord peuvent aller se ressourcer. Créée à Ziguinchor en décembre 1993, Pkumel va très tôt implanter ses bases à Goudomp. Elle se fixa donc comme objectifs premiers la revalorisation de la langue et la culture mancagne. Cela conduira plus tard à la codification de la langue mancagne (en mars 2002) et l’implantation à Goudomp d’une station radio (Pkumel fm) en septembre 2007.

[9] A notre arrivée pour les besoins de l’enquête de terrain, nous étions à la fois étranger et goudompois. Etranger parce que les relations n’étaient plus les mêmes que celles qui nous liaient à notre communauté avant notre départ pour la France. Mais malgré la présence de cette petite distance qui nous séparait, nous restions tout de même un goudompois à part entière puisque nous pouvions entrer dans n’importe quelle maison, y manger et prendre le temps de discuter avec les membres de la famille comme nous l’avons toujours fait, participer à toutes les activités des jeunes de notre âge… En somme, rien ne nous empêchait d’aller vers l’autre et de coopérer avec lui/elle.

[10] Nous entends par « accès au terrain » la période de deux semaines qui a précédé le début de notre enquête et que nous avons consacrée à la réintégration de nos différents réseaux de connaissance au sein de la communauté mancagne de cette ville.

[11] Vu le nombre limité de pages dont nous disposons, il nous est impossible de retracer ici l’histoire des politiques linguistique du Sénégal. Nous nous contentons tout simplement de synthétiser en disant que trois phases correspondant aux trois Présidents qui se sont succédé à la tête de l’Etat sénégalais peuvent être distinguées. Ainsi, de 1960 à 1980 L. S. Senghor n’acceptera jamais qu’on lui parle de l’introduction d’une quelconque langue nationale comme médium d’instruction au Sénégal. Il exposa sa vision des choses dans le décret de 1971 comme suit : « […] remplacer le français, comme langue officielle et comme langue d'enseignement, n'est ni souhaitable, ni possible. Si du moins nous ne voulons pas être en retard au rendez-vous de l'An 2000… ». Abdou Diouf (1980-2000), sous la pression de la Société Civile, initiera en janvier 1981 ce qu’on appela les classes expérimentales. Mais comme les moyens n’ont pas suivi cette volonté, on finira par renoncer à cette politique. Abdoulaye Wade (2000 à aujourd’hui), crée, dès son arrivée au pouvoir des classes pilotes dans chaque région où les langues nationales sont utilisées comme médium d’instruction.

[12] Nous faisons ici écho à notre travail de thèse intitulé « Pratiques et représentations des parlers mancagnes de Goudomp (Sénégal) », soutenue le 18/10/2011 à l’Université de Picardie Jules Verne d’Amiens.

[13] Il s’agit du wolof, du sérère, du mandingue, du peul, du diola et du soninké.

[14] L’italique est de notre fait.

[15] Les crochets et italiques sont de notre fait.

[16] Les conventions de transcription sont les suivantes : pause simple (+), pause longue (++), interrogation ( ?), exclamation ( !), transcription du mancagne (en caractères normaux) et la traduction en français (en italique).

[17] Le moins polyglotte de mes témoins parle quatre (4) langue et le plus polyglotte douze (12)

![]() Télécharger l’article en version PDF

Télécharger l’article en version PDF

Résumé

L’existence de la ville est liée à celle de la parole. Ainsi, la parole et les interactions verbales, produites à divers lieux urbains, construisent la ville, de même que les identités et les postures des uns et des autres en tant qu’habitants. La ville est le véhicule privilégié des cultures collectives ou à imposer, des produits de consommations à faire accepter, ainsi que de toutes les valeurs ou antivaleurs venant d’horizons divers et entretenues à travers les canaux de la communication et de la publicité. Les discours de la ville, à savoir les divers énoncés détachés ou non, les slogans, les déclarations politiques, institutionnelles ou religieuses, ont un pouvoir constructiviste. La ville apparaît comme l’espace propice qui les rend efficaces. Cet article cherche à montrer comment se fait cette construction discursive au sein de la ville.

Mots clés : discours, énonciation, formule, identité, positionnement, interdiscours

La ville est consubstantielle à la parole, c’est-à-dire aux différents discours qui y sont produits. Véhicule privilégié des cultures collectives ou à imposer, des produits de consommations à faire accepter ainsi que de toutes les valeurs ou antivaleurs venant d’horizons divers et entretenues à travers les canaux de communication, la ville apparaît comme l’espace de leur fabrication par le truchement du discours mais également de l’interdiscours. En ce sens, Claudine Moïse affirme : « La réalité sociale naît et se construit par les discours et dans l’interaction. »[1]

Nous savons que le langage à plusieurs fonctions que la linguistique a définies (Roman Jakobson, Halliday, etc.). Mieux, les mots ont un pouvoir, selon la linguistique pragmatique, ainsi que celle de l’énonciation plaçant les activités du sujet parlant et du récepteur du message au cœur de la production-réception verbale. Ils ont la capacité de faire agir autrui engagé dans une interaction, de servir d’intermédiaire ou de relation entre les individus, mais surtout ils ont un pouvoir constructiviste, celui de forger diverses images, postures, etc. La parole permet de produire des actions qui, concrètement, organisent et structurent la réalité et la vie sociale.

Suivant une perspective discursive et interactionnelle, au sein de la ville, la parole sert à fabriquer les valeurs communes et les postures identitaires. En effet, en tant que lieu délimité et organisé dans l’espace, la ville où se concentrent des personnes, ne peut se concevoir sans la parole individuelle ou collective. Pour être en relation avec l’autre, le voisin ou simplement l’inconnu rencontré, il faut lui adresser la parole, interagir avec lui. Notre réflexion nous permettra de montrer comment les positionnements, les identités, et les différentes valeurs souhaitées ou non sont construites en ville au moyen du discours. Nous nous appuierons sur un corpus de productions verbales diverses, des mots et des phrases, mais également des expressions, recueillis à partir d’espaces typiquement urbains. Ces formes langagières comportent une visée explicite ou cachée qui dit la ville et forge les cultures dans le contexte du « vivre ensemble » que constitue la ville, stigmatisant les uns, imposant des idées, poussant à telle ou telle action, etc. Nous les analyserons en recourant aux énoncés verbaux ou écrits produits au sein de la ville, d’où émergent des croyances, des dispositions intellectuelles et des identités propres au citadin. Cette étude ne porte donc pas sur la langue elle-même en milieu urbain, travail que d’éminents sociolinguistes ont déjà fait, mais plutôt, sur les discours, sur ce que les paroles orales ou écrites, ainsi que les situations d’interactions disent sur la ville. Elle cherche à analyser, en s’appuyant sur les pratiques langagières, les processus sociaux à l’œuvre, la catégorisation urbaine, la perception de l’autre, la construction verbale des identités.

I. Production de discours et autorité de la parole urbaine